がん検査

がんの症状

がんのステージはどう決まる?進行度の基準と臓器別の生存率を解説

- 公開日: 9/8/2025

- |

- 最終更新日: 9/8/2025

がんの「ステージⅡ」や「ステージⅢ」と聞いても、それが実際にどのような状態を指すのか、イメージするのは難しいものです。

がんのステージは進行度を表す目安であり、治療の方法や今後の見通しに大きく関わります。しかし、同じステージでも経過は一人ひとり異なり、予後にも大きな幅があるのです。

本記事では、がんステージの基本や臓器別の生存率について、わかりやすく解説します。

がんのステージに対して漠然とした不安を抱いている方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

がんのステージとは?

ステージとは、体の中でがんがどの程度進行しているかを表す指標です。

通常、ステージ0からステージ4までの5段階に分けられます。数字が小さいほど「がんが小さくとどまっている状態」で、数字が大きいほど「がんが広がっている状態」を意味します。

たとえば、ステージ0はがんが上皮内にとどまる段階で「上皮内がん」と呼ばれ、一部のがんで定義されています。一方、ステージ4は他の臓器まで転移してしまっている段階です。

ただし「同じステージだから同じ経過をたどる」という単純なものではなく、がんの種類や本人の体力、合併症の有無などによっても予後は大きく変わります。

そのため、ステージはあくまで目安であり、個別の診断や治療計画とあわせて理解することが大切です。

*国立がん研究センター がん情報サービス がんの病期のことを知る

がんのステージはTNM分類で決まる

がんのステージを判定する際の基準として代表的なのが、TNM分類です。

- T:がんの大きさと深達度

- N:リンパ節転移

- M:遠隔転移

3つの要素を組み合わせることで、がんのステージを決定します。

判定基準はがんの種類によって細かく異なり、同じステージであっても進行度の意味が異なる場合があります。

たとえば、胃がんの場合は以下の基準でステージを決定します。

| M0(遠隔転移なし) | M1(遠隔転移あり) | ||

| N0(リンパ節転移なし) | N1〜3b(リンパ節転移あり) | 有無に関わらず | |

| T1a・T1b・T2 | Ⅰ | ⅡA | ⅣB |

| T3・T4a | ⅡB | Ⅲ | |

| T4b | ⅣA | ||

ここでは、胃がんを例にステージ判定の基準となるTNM分類について、詳しく解説します。

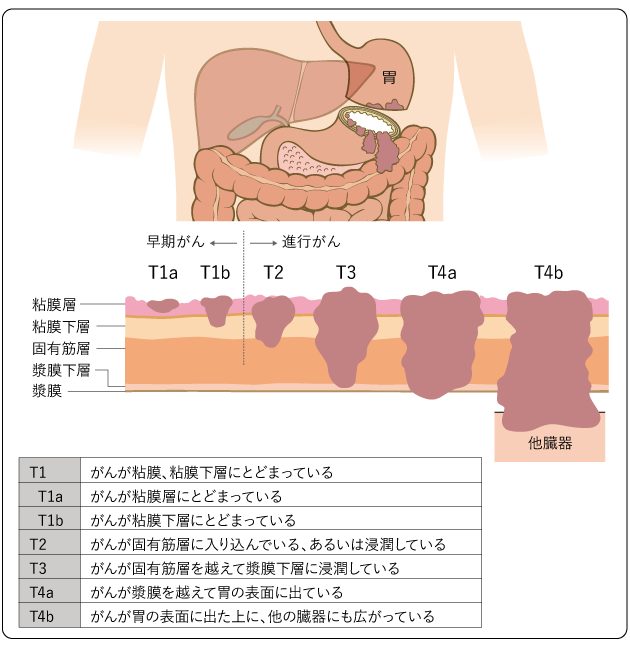

T:がんの大きさと深達度

「T」は、Tumor(腫瘍)の頭文字です。がんの大きさや、粘膜・筋層にどの程度まで達しているかを表します。

胃がんでは、以下のように分類します。

| T1a | がんが粘膜層にとどまっている |

| T1b | がんが粘膜下層にとどまっている |

| T2 | がんが固有筋層に入り込んでいる、あるいは浸潤している |

| T3 | がんが固有筋層を越えて漿膜下層に浸潤している |

| T4a | がんが漿膜を越えて胃の表面に出ている |

| T4b | がんが胃の表面に出たうえに、ほかの臓器にも広がっている |

がんの大きさや深達度は、治療方法を決定するうえで非常に重要です。

同じT1でも、進行度をより正確に示すために「a」「b」などの亜型に分類されることがあります。亜型の分類方法は、がんの種類によって異なります。

N:リンパ節転移

「N」は、Node(リンパ節)の頭文字です。がんがリンパ節に転移しているかどうか、ある場合はその数を示します。

リンパ節は、体中に存在する免疫機能を担う組織です。がん細胞は原発巣の近くのリンパ節に侵入し、リンパの流れに乗って離れたリンパ節へ広がっていくことがあります。

胃がんでは、リンパ節転移を以下のように分類します。

| N0 | 領域リンパ節転移なし |

| N1 | 1〜2個の領域リンパ節転移 |

| N2 | 3〜6個の領域リンパ節転移 |

| N3a | 7〜15個の領域リンパ節転移 |

| N3b | 16個以上の領域リンパ節転移 |

出典:日本臨床外科学会 3.胃がんの病期(ステージ) ―進行度分類と病期

たとえ腫瘍が小さくても、リンパ節に転移がある場合、進行度はより高いと判断されるケースもあります。

M:遠隔転移

「M」は、Metastasis(転移)の頭文字です。がんが最初にできた臓器から離れた場所まで広がっているかを表しています。

胃がんでは、進行すると肝臓や腹膜など別の臓器や組織に転移することがあり、これを遠隔転移と呼びます。

遠隔転移は、以下のように分類します。

| M0 | 遠隔転移なし |

| M1 | 遠隔転移あり |

遠隔転移の有無はステージ判定に大きく影響し、あると多くの場合ステージ4に分類されます。

遠隔転移しているケースでは、手術などでがんの一部を切除するだけでは十分ではありません。

そのため、抗がん剤や分子標的薬、免疫療法などの薬物療法を中心とした全身的治療が基本となり、必要に応じて放射線治療や手術を組み合わせます。

【臓器別】がんのステージと予後の関係

がんのステージは、臓器によって判定基準が異なります。同じ「ステージⅡ」や「ステージⅢ」であっても、その後の治療の見通しや生存率には大きな違いがあります。

各臓器におけるステージごとの5年相対生存率は、以下の通りです。

| ステージⅠ(限局) | ステージⅡ・Ⅲ(領域) | ステージⅣ(遠隔) | |

| 前立腺がん | 100 | 99.2 | 53.4 |

| 大腸がん | 97.3 | 75.3 | 17.3 |

| 胃がん | 96.7 | 51.9 | 6.6 |

| 肺がん | 83.5 | 31.1 | 6.4 |

| 膵臓がん | 42.1 | 12.4 | 1.8 |

臓器ごとに見比べると、同じステージでも生存率に大きな差があることがわかります。

たとえば、前立腺がんは、ステージⅣでも約半数が5年後まで生存しており、他のがんに比べて予後が良い傾向です。

一方で、膵臓がんはステージⅠでも5年生存率が40%程度にとどまり、進行すると急激に低下してしまいます。ステージⅣの5年生存率は1.8%と極めて低く、早期に見つけにくいがんであることが大きな課題です。

種類によって生存率の差はありますが、どのがんも早期に発見できれば治療の選択肢が広がり、予後も良くなります。

がんは症状が現れたときにはすでに進行していることも多いため、少しでも早く発見することが大切です。

がんの予防や早期発見に向けて今日からできること

初期のがんでは症状がない場合もあるため、日常生活のなかでできる工夫や、定期的な検査が重要です。

ここからは、がんのステージが進む前に取り組める3つの方法について解説します。

生活習慣を改善する

がんのリスクを下げるためには、日々の生活習慣を整えることがとても大切です。

たとえば、喫煙は肺がんをはじめ多くのがんの発症に関わっているため、禁煙は効果的ながん予防といえます。過度な飲酒も肝臓がんや食道がんのリスクが高まるため、1日ビール中瓶1本程度の適量を心がけることが大切です。

食生活では、野菜や果物、魚などを取り入れてバランスの良い食事を心がけ、塩分を摂りすぎないよう注意しましょう。

こうした生活習慣の改善は一度に完璧を目指す必要はなく、小さな行動を少しずつ続けることが大切です。毎日の積み重ねが、がんのリスクを減らす体づくりにつながります。

*国立がん研究センター がん情報サービス 科学的根拠に基づくがん予防

*厚生労働省 健康日本21(アルコール)

健康診断やがん検診を定期的に受ける

がんは初期段階では症状が出にくく、自覚したときにはすでに進行しているケースが少なくありません。そのため、症状がなくても定期的に健康診断やがん検診を受けることが、早期発見につながります。

がんの種類に応じて、以下の対策型がん検診があります。

| がん種 | 対象年齢 | 推奨頻度 | 検診項目 |

| 胃がん | 40歳以上※胃部X線検査は40歳以上に対し実施可 | 2年に1回※胃部X線検査は年1回実施可 | 問診胃X線検査胃内視鏡検査 |

| 子宮頸がん | 20歳以上 | 2年に1回 | 問診子宮頸部細胞診内診 |

| 乳がん | 40歳以上 | 2年に1回 | 問診マンモグラフィ(乳房X線) |

| 肺がん | 40歳以上 | 1年に1回 | 問診胸部X線喀痰細胞診※ 50歳以上で喫煙指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)600以上の方が対象 |

| 大腸がん | 40歳以上 | 1年に1回 | 問診便潜血検査 |

検診によってがんが見つかれば、早い段階で治療を開始できるため、生存率の向上にも直結します。

忙しい生活のなかで後回しにしがちですが、自分や家族の健康を守るために、年齢やリスクに応じた定期的な受診を習慣にしましょう。

がんリスクチェックを活用する

がんは自覚症状が出たときには、すでに進行しているケースも少なくありません。

とくに、膵臓がんは有効性が確立された検診方法が現時点でなく、早期発見が難しいがんとして知られています。

こうした状況のなかで、近年注目されているのが「がんリスクチェック」です。

がんリスクチェックは、尿や血液などの体液を自宅で採取し、送るだけで複数のがんのリスクを一度に調べられるサービスです。

自宅で完結するため、忙しくて検診を受けに行けない方や、病院へ行くことに抵抗がある方でも手軽に利用できます。

無症状のうちに自分のリスクを知ることで、生活習慣の見直しや医療機関への受診につながり、早期発見の可能性を広げることができます。

がんを早期発見するなら「マイシグナル・スキャン」

マイシグナル・スキャンは、マイクロRNA×AIで現在のがんリスクを調べる検査です。

全国約50の大学病院やがん研究センターとの長年にわたる共同研究から生まれ、現在では1,500以上の医療機関で導入されています。

マイシグナル・スキャンの魅力は、主に以下の3つです。

- 男女計10種類のがんリスクを一度に検査できる

- 自宅で手軽に検査を受けられる

- 次にとるべきアクションが明確になる

がんは「早期に見つけられるかどうか」で予後が大きく変わります。マイシグナル・スキャンを活用して、「たぶん大丈夫」を根拠ある自信に変えてみませんか。

\早期発見の難しいすい臓がんも対象/

「尿」で10種のがんリスクを判定!

マイシグナル・スキャン

日本のがん死亡数の約8割を占める10種類のがん※を個別にリスク判定します。尿中のマイクロRNAをAI解析技術が評価され、すでに全国2000軒の医療機関でも導入されています。

- ※国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)、ただし造血器腫瘍を除く

男女計10種類のがんリスクを一度に検査できる

マイシグナル・スキャンでは、以下の男女計10種類のがんリスク※をまとめて検出できます。

- 膵臓

- 胃

- 大腸

- 肺

- 乳房

- 卵巣

- 食道

- 腎臓

- 膀胱

- 前立腺

なかでも、膵臓がんや卵巣がんは有効な検診方法が確立されておらず、早期発見の難しさから、予後が悪いがんとして知られています。

しかし「マイシグナル・スキャン」であれば、こうしたがんのリスクもステージ1から検出できます。

また、従来のがん検診は臓器ごとに異なる検査が必要ですが、マイシグナル・スキャンは一度の検体提出で10種類の臓器すべての検査が可能です。

※ 卵巣がん・乳がんは女性のみ、前立腺がんは男性のみ検査対象となります

自宅で手軽に検査を受けられる

マイシグナル・スキャンは、自宅で専用キットを使って尿を採取し、送るだけで検査が完了します。

わざわざ病院に行く必要がないため、時間や場所の制限を受けずに検査を受けられる点が大きな魅力です。

仕事や育児などで忙しく検診を後回しにしてしまいがちな方や、病院に行くことに抵抗がある方でも、無理なく利用できるでしょう。

日常生活のなかで負担なく取り入れられることが、継続的な健康管理につながります。

次にとるべきアクションが明確になる

マイシグナル・スキャンは、検査結果を提示して終わりではありません。結果をもとに、一人ひとりに合わせた具体的な行動まで提案します。

万が一リスクが高めだとわかった場合は、専門の医療機関を受診するといった具体的な次のアクションへ踏み出すことが可能です。

漠然とした不安を抱え続けるのではなく、自分にあった行動へ移せること。それこそが、マイシグナル・スキャンの価値といえます。

ステージを理解するだけでなく、その先の行動が未来を変える

がんのステージは、治療方針や今後の見通しを考えるうえで欠かせない指標です。

しかし、本当に大切なのは、ステージが進行する前にがんを発見し、治療につなげることです。がんは早期に見つかれば治療の選択肢が広がり、予後も大きく改善します。

自覚症状がなくても定期的に検診を受けること、「マイシグナル・スキャン」のようながんリスクチェックを活用することが、早期発見につながります。

「まだ大丈夫だろう」と先延ばしにせず、今日からがんの早期発見に向けて一歩を踏み出してみませんか。

\早期発見の難しいすい臓がんも対象/

「尿」で10種のがんリスクを判定!

マイシグナル・スキャン

日本のがん死亡数の約8割を占める10種類のがん※を個別にリスク判定します。尿中のマイクロRNAをAI解析技術が評価され、すでに全国2000軒の医療機関でも導入されています。

- ※国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)、ただし造血器腫瘍を除く

この記事をシェア

この記事の監修者

臨床検査技師 医療ライター

急性期病院で8年間臨床検査技師として勤務。

自身の臨床経験と確かなエビデンスを元に、医療メディアを中心として記事を執筆

カテゴリから探す

キーワードから探す