がんの症状

生活習慣とがん

がんの基礎情報

膵臓がんじゃなかった?間違いやすい病気とがんリスクチェックを解説

- 公開日: 8/25/2025

- |

- 最終更新日: 8/25/2025

検査で膵臓に影があると指摘されたり、膵臓がんの疑いがあると伝えられたりすると、不安で頭がいっぱいになるのは当然です。

けれど実際には、膵炎や膵嚢胞、胆石症などの病気が原因で膵臓がん疑いになるケースも少なくありません。

本記事では、膵臓がんと間違いやすい病気や、膵臓がんが怖いといわれる理由についてわかりやすく解説します。さらに、自宅で手軽にがんリスクを確認できる「マイシグナル・スキャン」についてもご紹介。

不安を抱え込むのではなく、正しい理解と行動で安心につなげましょう。

目次

なぜ膵臓がんと間違われることがあるのか

膵臓がんは、症状や検査結果が他の病気と似ているため、診断の過程で「膵臓がんかもしれない」と疑われることがあります。

膵臓は体の奥深くに位置し、初期のがんでは症状が現れないことがほとんどです。進行するにつれて、黄疸・腹部や背中の痛み・食欲不振・体重減少といった症状が現れることがありますが、これらは膵炎や胆石症など、消化器系の他の疾患でも起こり得ます。

また、血液検査で測定するCA19-9やCEAなどの腫瘍マーカーは、膵臓がん以外の疾患でも高値になることがあり、単独では確定診断できません。

画像検査でも、炎症や嚢胞性疾患が、がんと似た所見を示す場合があります。

もしもの可能性として膵臓がんを否定できないとき、医師は「膵臓がん疑い」として精密検査を勧める場合があります。

膵臓がんと間違いやすい疾患

膵臓がんと間違いやすい疾患として、主に以下の4つがあげられます。

- 膵炎

- 膵嚢胞(IPMNなど)

- 胆石症・総胆管結石

- 糖尿病

それぞれの病気の特徴を理解し、不安を必要以上に大きくせず、冷静に検査と向き合いましょう。

膵炎

膵炎は膵臓が炎症を起こす病気で、急性膵炎と慢性膵炎にわけられます。

急性膵炎の主な症状は、みぞおちや背中の強い痛み、吐き気や発熱などです。慢性膵炎では炎症を繰り返すことで膵臓の機能が低下し、腹痛や消化不良を伴う体重減少、糖尿病を引き起こすこともあります。

血液検査ではアミラーゼやエラスターゼ1といった膵酵素の値が高くなることがあり、画像検査では慢性膵炎において膵管の拡張がみられることもあるでしょう。

これらの所見は膵臓がんとよく似ているため、鑑別するために精密検査を行うことがあります。

*一般社団法人 日本肝胆膵外科学会 急性膵炎と慢性膵炎

*SRL総合検査案内 エラスターゼ1

*SRL総合検査案内 アミラーゼ

膵嚢胞(IPMNなど)

膵嚢胞とは、膵臓の中に水ぶくれのような袋ができ、その中に液体がたまった状態を指します。代表的な嚢胞性疾患として、IPMN(膵管内乳頭粘液性腫瘍)があります。

IPMNやMCNなど、膵嚢胞の一部は時間の経過とともにがん化するリスクがあるため、定期的な経過観察が必要です。

症状としてはお腹や背中の痛み、黄疸などが出ることもありますが、無症状のまま健康診断や人間ドックの画像検査で偶然みつかるケースも少なくありません。

膵嚢胞の精密検査では、超音波内視鏡(EUS)を使い、胃や十二指腸から膵臓を観察しながら嚢胞内の液体を採取します。採取した液体を分析することで、嚢胞の性質や将来的に膵臓がんになる可能性の大小について調べることができます。

*広島大学大学院医系科学研究科 外科学 【膵臓の病気】膵嚢胞性腫瘍とは? 膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)について

胆石症・総胆管結石

胆石症や総胆管結石は、胆のうや胆管に石ができ、胆汁の流れを妨げる病気です。

胆管が詰まると黄疸や腹痛、発熱などの症状が現れることがあります。これらは膵臓がんでも同様に起こる可能性があるため、症状だけで見分けるのは非常に難しいのです。

さらに、総胆管結石によって膵管が圧迫されると、急性膵炎を併発する可能性もあります。

診断にはCTやERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影)などの検査を行い、必要に応じて内視鏡的治療で石を取り除きます。

*日本臨床外科学会 胆石症の症状とは

*一般社団法人 日本胆道学会 総胆管結石の内科治療

糖尿病

糖尿病は膵臓がんと直接関係ないように思えますが、実際には発症や進行において密接な関わりがあります。

膵臓がんが膵臓のインスリン分泌機能を損なうことで、糖尿病を発症することがあります。とくに急に糖尿病を発症した場合や、これまで安定していた血糖値が急に悪化した場合は、膵臓がんが隠れている可能性があるため注意が必要です。

さらに、糖尿病自体にも体重減少や倦怠感など膵臓がんに似た症状が現れるため、診断時に混同されやすい傾向があります。

また、過去に糖尿病と診断されたことがある人は、一般の人と比べて膵臓がんの発症リスクが1.5〜2.1倍高まることが知られています。

糖尿病の発症や悪化がみられる際には、インスリン分泌能の評価や、超音波・CTなどの画像検査を行い、背景に膵臓がんが隠れていないか確認することが大切です。

*がん対策研究所 予防関連プロジェクト 肥満指数・運動量、喫煙・糖尿病歴と膵がんとの関連について

*一般社団法人 日本膵臓学会 膵性糖尿病

膵臓がんのリスクを高める原因

膵臓がんのリスクを高める要因として、主に以下の3つがあげられます。

- 生活習慣

- 膵臓の疾患

- 遺伝的要因

思い当たる場合は日々の生活を見直したり、定期的な検査を受けたりして膵臓がんの予防と早期発見につなげましょう。

*日本膵臓学会 膵癌のリスクファクターに関する臨床疑問(CQ1-1)

生活習慣

日々の生活習慣は、膵臓がんのリスクと深く関わっています。膵臓がんの予防には、栄養バランスのとれた食事や適度な運動が欠かせません。

また、以下のような要因が、膵臓がんの発症リスクを高めることが知られています。

| 要因 | 発症リスク |

| 喫煙 | 1.3〜3.9倍 |

| 過度の飲酒 | 約1.2倍※1日あたりビール中瓶1本半(約750ml)以上の飲酒を続けた場合 |

| 肥満 | 約1.5倍 |

喫煙や過度な飲酒を控え、適度に運動することで、将来的な膵臓がんの発症リスクを減らせる可能性があります。

*国立がん研究センター がん情報サービス 膵臓がん 予防・検診

*日本膵臓学会 患者さんのために膵癌診療ガイドラインの解説

*Stolzenberg-Solomon, Rachael Z., et al. “Adiposity, physical activity, and pancreatic cancer in the National Institutes of Health–AARP Diet and Health Cohort.” American journal of epidemiology 167.5 (2008): 586-597.

膵臓の疾患

膵臓に慢性的な病気があると、将来的に膵臓がんになる可能性が高まることが知られています。膵臓がんのリスクを高める要因として、以下のような疾患があげられます。

| 膵がんと関わりの深い疾患 | 膵がんの発症リスク(一般の人と比べて) |

| 糖尿病 | 2倍 |

| 慢性膵炎 | 13倍 |

| IPMNを含む膵嚢胞 | 22.5倍 |

ただし、これらの疾患があるからといって、必ず膵臓がんになるわけではありません。膵臓がんを予防するためには、医師の指示のもとで定期的に検査を受け、経過を観察することが大切です。

遺伝的要因

膵臓がんは、遺伝の影響を受けることがあるといわれています。

家族に膵臓がんを経験した人がいる場合の発症リスクは、およそ1.6〜3.4倍です。

なかでも、親から子へ引き継がれる可能性のある「遺伝性膵炎」という疾患のある方は、一般の人に比べて膵臓がんを発症する可能性が60〜87倍高くなると報告されています。

ただし、家族歴があるからといって必ず膵臓がんになるわけではありません。

むしろ、あらかじめリスクを把握して定期的な検査を受けることで「膵臓がんではなかった」と安心できるケースもあるでしょう。

もしご家族に膵臓がんや遺伝性膵炎と診断された方がいる場合は、症状がなくても医療機関を受診することをおすすめします。

膵臓がんが怖いといわれる理由

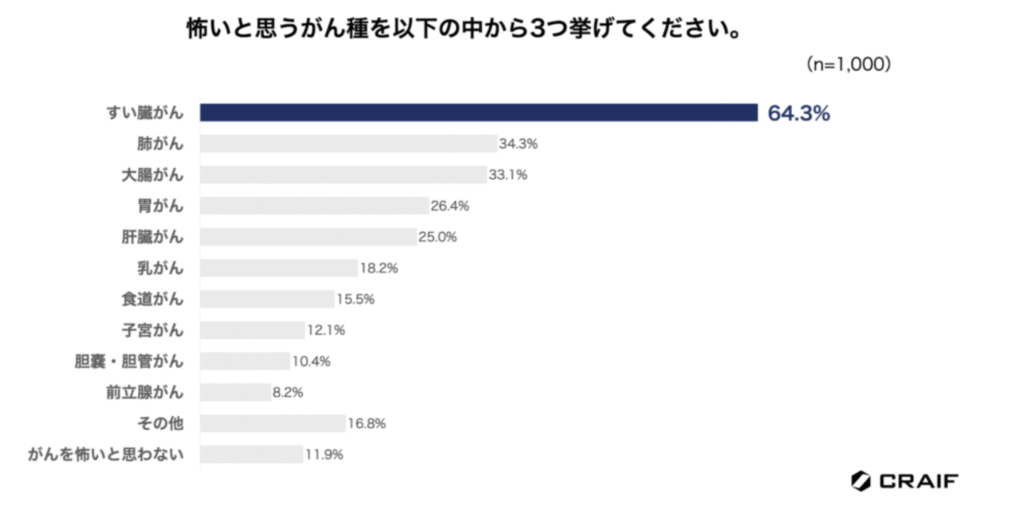

40-74歳の消費者1,000人を対象に「がんに対する意識調査」を実施したところ、怖いと思うがん種の第1位は膵臓がんという結果になりました。

膵臓がんが怖いといわれる理由として、主に以下の3つがあげられます。

- 初期症状がほとんどない

- 他の臓器へ転移しやすい

- 生存率が低い

それぞれ解説していきます。

初期症状がほとんどない

膵臓がんが「怖い」といわれる一番の理由は、早い段階で自覚症状がほとんど現れないことです。膵臓はお腹の奥にあるため、がんが小さいうちは痛みや不快感をもちにくい傾向があります。

さらに、膵臓がんにみられる食欲不振・体重減少・腹部の違和感といった症状は、生活習慣の乱れや他の病気でもみられるため、それだけで受診につなげるのは難しいのです。

そのため、膵臓がんは早期発見が難しく、進行して周囲の臓器へ広がったり転移が起こったりしてから診断されるケースも少なくありません。

他の臓器へ転移しやすい

膵臓がんが怖いといわれる理由のひとつに「転移のしやすさ」があります。

膵臓がんは早い段階から血管やリンパ管に広がり、肝臓や肺などの臓器に転移する傾向があります。

膵臓がんは進行してからみつかることが多く、その場合は外科手術で完全に切除できないケースも少なくありません。

実際に、手術で取り除ける早期の段階で発見されるのは膵臓がん全体のわずか2割程度といわれています。

*一般社団法人 日本肝胆膵外科学会 膵臓がん

*国立がん研究センター 中央病院 膵がんの外科治療

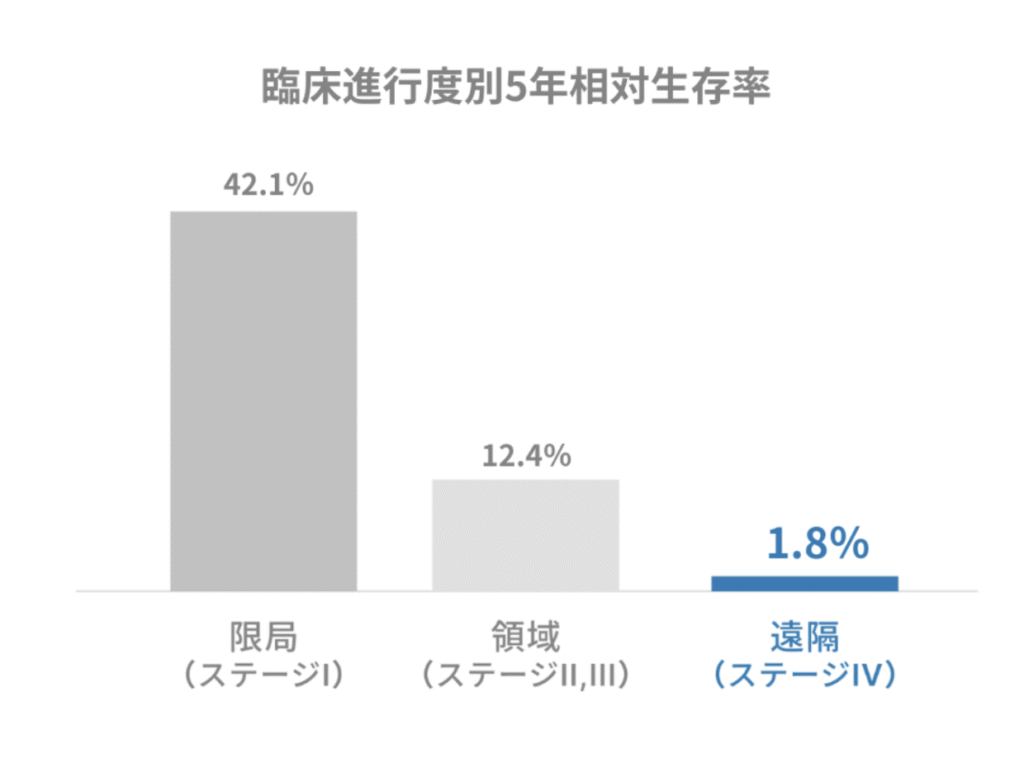

生存率が低い

膵臓がんはがんのなかでも、とくに生存率が低いことで知られています。

膵臓がんは日本での罹患数が8位と比較的低いものの、死亡数では第3位に入っており、発症すると命に関わる可能性が高いがんとされています。

がん細胞が膵臓内にとどまっているステージⅠの段階でみつかった場合の5年生存率は42.1%ですが、遠隔転移があるステージⅣではわずか1.8%にまで下がります。

*国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)(2021年)

*国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)(2023年)

膵臓がんは早期発見が大切

膵臓がんは初期段階では自覚症状がほとんどなく、気づいたときには進行しているケースも少なくありません。そのため、治療の選択肢が限られ、生存率が低いといわれています。

しかし、がん細胞が膵臓内にとどまっている早期の段階で発見できれば、治療の選択肢が広がります。膵臓がんの予後は、いかに早くみつけられるかにかかっているのです。

とくに、家族歴や膵臓に持病がある方、糖尿病を指摘された方などは、定期的に画像検査や血液検査を受けることで早期発見につながります。

膵臓がんの不安を減らす「マイシグナル・スキャン」という選択肢

膵臓がんのように初期症状が出にくいがんは、症状が出たときにはすでに進行しているケースが少なくありません。

そのため、症状が出る前の段階でリスクを把握しておくことが、早期発見への第一歩となるでしょう。

がんリスクを把握するなら、自宅で手軽にできる「マイシグナル・スキャン」がおすすめです。

「マイシグナル・スキャン」は、膵臓を含む大腸・胃・肺・乳・卵巣・食道・腎臓・膀胱・前立腺の計10種類のがんリスク※を調べられます。

「マイシグナル・スキャン」の開発根拠となった臨床研究においては、ステージⅠやⅡAといった早期の膵臓がんを92.9%の感度で捉えられたと報告されており、早期膵臓がんのリスク検出に優れています。

不安を抱えながら過ごすよりも、まずは自宅で手軽にリスクを確認することで、安心と早期発見への一歩につなげてみませんか。

※ 卵巣がん・乳がんは女性のみ、前立腺がんは男性のみ検査対象となります

\早期発見の難しいすい臓がんも対象/

「尿」で10種のがんリスクを判定!

マイシグナル・スキャン

日本のがん死亡数の約8割を占める10種類のがん※を個別にリスク判定します。尿中のマイクロRNAをAI解析技術が評価され、すでに全国1500軒の医療機関でも導入されています。

- ※ 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)、ただし造血器腫瘍を除く

マイシグナル・スキャンが向いている人

マイシグナル・スキャンが向いている人には以下のような特徴があります。

- 忙しくて病院に行く時間がとれない

- 症状はないもののがんのリスクが高い

検査方法は、自宅で専用キットで採尿して郵送するだけ。通院の手間がなく、仕事や家事に追われる日々のなかでも手軽にがんリスクを確認できます。

また、自覚症状がない段階からがんのリスクを把握することで、漠然とした不安を減らすことができます。

万が一リスクが高い場合は、医療機関での精密検査にスムーズにつなげられる点も大きなメリットです。

膵臓がん疑いでよくある質問

ここでは、膵臓がんの疑いがあるといわれたときによくある質問について回答します。

膵臓がんに対する不安を整理し、次の一歩を踏み出すための参考にしてください。

膵臓がんに気づくきっかけはなんですか

初期段階の膵臓がんは、健康診断や人間ドック、他の病気の経過観察中で偶然みつかるケースがほとんどです。

膵臓がんは「沈黙の臓器」とも呼ばれるほど、初期にははっきりとした症状が出にくいためです。

自覚症状が出る場合も、背中やみぞおちの違和感・体重減少・食欲不振など、生活習慣や加齢のせいにも思える軽い変化にとどまります。

そのため「これくらいなら大丈夫」と、受診を先延ばしにしてしまう人も多いのが現状です。

膵臓に影がある場合はがんでしょうか

検査で「膵臓に影がある」と指摘されても、必ずしも膵臓がんであるわけではありません。

膵嚢胞や慢性膵炎による組織の変化など、膵臓がんのほかにもさまざまな原因が考えられます。しかし、膵嚢胞の一部である膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)や、長期にわたる慢性膵炎は将来的にがんへ進展する可能性があるため注意が必要です。

膵臓に影がある場合、CTやMRI、超音波内視鏡検査などを組み合わせて、病気の原因を慎重に見極めます。

膵臓に影があると聞くと強い不安を感じる方も多いですが、経過観察ですむケースもあるため、まずは医療機関を受診して原因を特定しましょう。

不安を抱えながらも、希望を持って検査に向き合うために

膵臓がんは初期に自覚できる症状がほとんどないため、検査で異常を指摘されて不安を感じる方は少なくないでしょう。

しかし、精密検査で「膵臓がんではなかった」とわかるケースも多くあります。不安を抱えたまま過ごすより、精密検査を受けて原因を確かめることが安心につながります。

さらに、自宅で手軽に受けられる「マイシグナル・スキャン」のようながんリスクチェックを取り入れれば、症状がない段階からリスクを把握することも可能です。

不安をひとりで抱え込まず、検査やセルフチェックを活用しながら、自分に合った方法で健康管理をはじめてみてください。

\早期発見の難しいすい臓がんも対象/

「尿」で10種のがんリスクを判定!

マイシグナル・スキャン

日本のがん死亡数の約8割を占める10種類のがん※を個別にリスク判定します。尿中のマイクロRNAをAI解析技術が評価され、すでに全国1500軒の医療機関でも導入されています。

- ※ 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)、ただし造血器腫瘍を除く

この記事をシェア

この記事の監修者

臨床検査技師 医療ライター

急性期病院で8年間臨床検査技師として勤務。

自身の臨床経験と確かなエビデンスを元に、医療メディアを中心として記事を執筆

カテゴリから探す

キーワードから探す