がん検査

がんの症状

膵臓がんは進行スピードが早い?早期発見の大切さと自宅でできるリスク検査を紹介

- 公開日: 8/25/2025

- |

- 最終更新日: 8/25/2025

「膵臓がんは見つかったときにはもう手遅れ」

そのような言葉に不安を感じていませんか?

膵臓がんは自覚症状が出たときにはすでに進行していることも多く、早期発見が難しいがんのひとつです。

しかし、無症状のうちから自分のリスクを把握し、対策することは可能です。

本記事では、膵臓がんの進行が早いとされる理由やリスク要因、見逃されやすい背景を丁寧に解説します。

さらに、病院に行く前に自宅で手軽にチェックできる「マイシグナル・スキャン」という新しい選択肢もご紹介します。

膵臓がんに対して漠然とした不安を抱いている方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

膵臓がんの進行が早いといわれる2つの理由

「膵臓がんは進行が早い」といわれることがありますが、それは単にがん細胞の増殖スピードが早いという意味ではありません。

実際には、見つかったときにはすでに進行していることや、他の臓器に転移しやすい性質をもつことが大きく影響しています。

ここでは、「膵臓がんは進行が早い」といわれる2つの理由について詳しく解説します。

1.発見時に進行しているケースが多いから

膵臓がんが進行している状態で発見されるケースが多いのは、初期に自覚症状がほとんどないためです。

実際、膵臓がんと診断された人のうち、手術で取り除ける早期段階で見つかるのは全体の2割程度といわれています。

自覚症状が出たときには、すでにがんが進行しているケースが多く、「膵臓がんは進行が早い」と感じてしまうのです。

*国立がん研究センター がん情報サービス 膵臓がんについて

*一般社団法人 日本肝胆膵外科学会 膵臓がん

2.早い段階から他の臓器に転移しやすいから

膵臓がんの進行が早いといわれるもうひとつの理由は、早い段階から転移しやすい性質があるからです。

膵臓がんは早期から血管やリンパ管に浸潤し、肝臓や肺などの臓器に転移する傾向があります。

転移や浸潤によって外科手術によるがんの完全切除が困難な場合は、薬物療法や放射線治療が検討されることになるでしょう。

そのため、膵臓がんと診断されたときには、治療の選択肢が限られてしまうことも多く、他のがんと比べて生存率が低い要因のひとつとなっています。

見つかったときにはどの段階?膵臓がんのステージの割合

早期発見が難しいとされる膵臓がんは、残念ながら発見時に進行しているケースが少なくありません。

膵臓がん診断時のステージの割合は、以下のように報告されています(全32,905例)。

| 膵臓がんのステージ | 診断の割合 |

| ステージ0 | 1.6% |

| ステージⅠ | 28.1% |

| ステージⅡ | 10.1% |

| ステージⅢ | 11.8% |

| ステージⅣ | 43.0% |

| 不明 | 5.4% |

出典:国立研究開発法人 国立がん研究センター 院内がん登録 2023年全国集計

ステージ0やIといった早期の膵臓がんは、多くの場合ほかの病気の検査や経過観察のなかで偶然見つかります。

対して、ステージIIIやIVの進行がんでは、黄疸や腹痛などの自覚症状が出てから検査を受け、発覚するケースが多い傾向です。

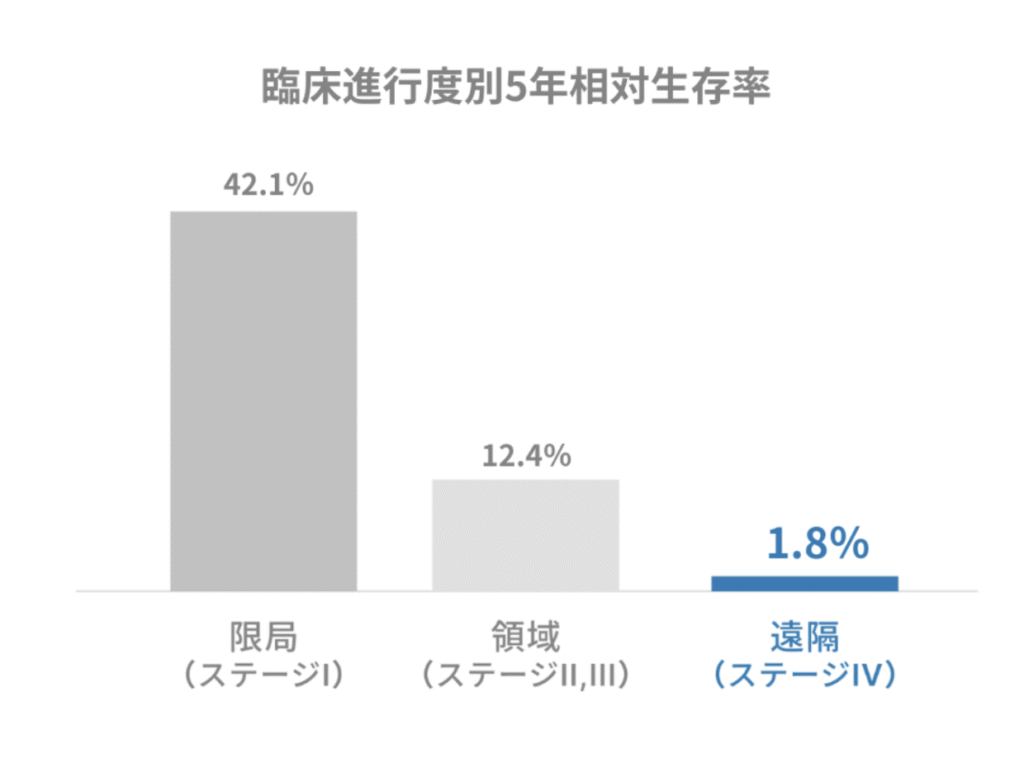

膵臓がんのステージごとの生存率

膵臓がんの生存率は、発見されたときのステージによって大きく変わります。

がん細胞が膵臓内にとどまっているステージⅠの段階で見つかれば、5年生存率は42.1%ですが、遠隔転移があるステージⅣでは、その数字はわずか1.8%にまで下がります。

膵臓がんは早期に見つけるのが難しく、発見時にはすでに手術ができないほど進行していることが少なくありません。

だからこそ、症状が出る前から自分のリスクに目を向け、早めの検査を検討することが重要です。

早期発見できるかどうかが、その後の治療の選択肢や生存率を大きく左右します。

膵臓がんのリスクを高める要因

膵臓がんは誰にでも起こり得る病気ですが、発症リスクを高めるとされる要因がいくつかあります。

とくに膵臓がんのリスクと深く関係する要因として、以下の3つがあげられます。

- 生活習慣

- 家族歴

- 膵臓の疾患

膵臓がんの主なリスク要因について正しく理解し、予防や早期発見に役立ててください。

*日本膵臓学会 膵癌のリスクファクターに関する臨床疑問(CQ1-1)

生活習慣

膵臓がんの発症には日々の生活習慣が深く関わっており、とくに以下の要因が関係しています。

- 喫煙

- 過剰な飲酒

- 肥満

とくに喫煙は膵臓に対する影響が大きく、発症リスクが1.3倍から3.9倍に高まるといわれています。

また、8年以上と長期にわたり多量の飲酒を続ける人も、発症リスクが1.2倍に上昇するとの報告があります。

健康的な食生活や適度な運動を心がけ、喫煙や多量飲酒を避けることが、膵臓がんの予防において重要です。

*国立がん研究センター がん情報サービス 膵臓がん 予防・検診

*日本膵臓学会 患者さんのために膵癌診療ガイドラインの解説

家族歴

膵臓がんは、家族歴がある場合、発症リスクが1.6〜3.4倍に高まるとされています。

とくに「遺伝性膵炎」という親から子へ受け継がれる可能性のある膵炎を患っている方では、一般の人と比べて発症リスクが60〜87倍にもなるといわれています。

もし家族内に遺伝性膵炎と診断された方がいる場合は、症状がなくても若いうちから定期的な検査を受け、慎重に経過を観察していくことが大切です。

膵臓の疾患

膵臓に慢性的な疾患を抱えている場合、将来的に膵臓がんの発症リスクが高まる可能性があります。

膵臓がんと関わりの深い疾患として、以下があげられます。

| 膵がんと関わりの深い疾患 | 膵がんの発症リスク(一般の人と比べて) |

| 糖尿病 | 2倍 |

| 慢性膵炎 | 13倍 |

| IPMNを含む膵のう胞 | 22.5倍 |

とくに、IPMN(膵管内乳頭粘液性腫瘍)や慢性膵炎は、時間の経過とともに膵臓がんのリスクが高まることが知られています。

上記の疾患を指摘された方は、医師の指示のもと、定期的な画像検査や内視鏡検査などで慎重に経過を観察しましょう。

なぜ膵臓がんは「早期発見が難しい」といわれるのか?

膵臓がんは、他のがんと比べて早期に発見されにくいことで知られています。

自覚症状が出にくく、血液検査や画像検査でも見逃されることがあるため、気づいたときには進行がんと診断されてしまう方も少なくありません。

ここでは、膵臓がんの発見を難しくしている4つの主な理由について、詳しく解説します。

自覚症状が現れにくい

膵臓がんは、初期の段階ではほとんど自覚症状が現れません。

膵臓は体の奥深い場所にあり、がんが発生しても、神経や他の臓器を圧迫して痛みや違和感を引き起こしにくいからです。

黄疸や強い腹痛などの明確な症状が出たときには、すでにがんが進行しているケースが多く、手遅れになってしまうことも珍しくありません。

腫瘍マーカーで早期の膵臓がんを検出しにくい

膵臓がんに使われる主な腫瘍マーカーにはCA19-9やSpan-1、DUPAN-2などがありますが、早期段階の発見には向いていません。

早期の膵臓がんでは、その数値が上昇しないことがあるからです。

また、膵炎や肝硬変など他の疾患でも高値になることがあり、腫瘍マーカーの結果だけで膵臓がんと診断することはできません。

膵臓がんにおいて腫瘍マーカー検査は、がんのスクリーニングや診断目的で単独で使われることは少なく、主に治療後の経過観察や再発の確認に使われることが一般的です。

画像検査で発見しにくい

膵臓がんは、画像検査を用いても発見が難しいがんのひとつです。

一般的に使われる腹部超音波(エコー)検査では、膵臓は腸管のガスや肥満の影響を受けやすく、とくに早期の小さながんを見つけるのは難しい場合もあります。

膵臓は身体の奥深い位置にあるため、CTやMRIといった高精度な検査でも、1cm未満の早期膵臓がんは見逃してしまう可能性もあります。

早期の膵臓がんを見つけるには超音波内視鏡検査(EUS)が向いていますが、実施できる医療施設が限られているのが現状です。

こうした画像診断の限界も、膵臓がんが「見つけにくいがん」とされる要因のひとつです。

自治体が推奨するがん検診に含まれていない

国や自治体が実施しているがん検診には、胃がん・大腸がん・肺がん・乳がん・子宮頸がんなどがありますが、膵臓がんはこのなかに含まれていません。

現状、膵臓がんには検診としての有効性が確立された検査方法がないため、自治体が費用を負担するがん検診の対象になっていないのです。

そのため、症状がない状態で膵臓がんのリスクを調べるためには、人間ドックや自費での検査を受ける必要があります。

このような背景も、膵臓がんが早期発見されにくい理由のひとつです。

\早期発見の難しいすい臓がんも対象/

「尿」で10種のがんリスクを判定!

マイシグナル・スキャン

日本のがん死亡数の約8割を占める10種類のがん※を個別にリスク判定します。尿中のマイクロRNAをAI解析技術が評価され、すでに全国1500軒の医療機関でも導入されています。

- ※ 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)、ただし造血器腫瘍を除く

無症状のうちにできるがんリスクチェック「マイシグナル・スキャン」

膵臓がんのような初期症状が出にくいがんには、症状が出る前の段階でリスクを把握することが早期発見につながります。

「マイシグナル・スキャン」は、自宅で手軽に行えるがんリスク検査です。

膵臓をはじめ、大腸・胃・肺・乳・卵巣・食道・腎臓・膀胱・前立腺の10種類のがんリスク※を検出できます。

とくに、「マイシグナル・スキャン」の開発根拠となった臨床研究では、ステージⅠおよびⅡAの膵臓がんを92.9%の感度で発見できたと報告されており、早期段階でのリスク検出に優れています。

検査方法は、自宅で尿を採って送るだけ。

痛みや制限もないため、ストレスなく検査を受けられるでしょう。

忙しくて病院に行く余裕のない方や、症状はないけどがんに対して不安を抱いている方は、マイシグナル・スキャンによるがんリスクチェックを選択肢にいれてみてはいかがでしょうか。

※ 卵巣がん・乳がんは女性のみ、前立腺がんは男性のみ検査対象となります

膵臓がんを早期に見つけるために今できること

膵臓がんは自覚症状がほとんどないケースも多く、早期発見のハードルが高いがんのひとつです。

しかし、「見つかりにくいから仕方ない」と諦めるのではなく、自分のリスクを早めに知り、必要に応じた検査や予防につなげることが大切です。

病院での検査にハードルを感じる方や、忙しくて受診の機会がない方には、自宅でできるリスクチェック「マイシグナル・スキャン」という選択肢もあります。

とくに、家族歴がある方や膵臓に関連する疾患がある方は、無症状のうちに一度リスクを確認してみることをおすすめします。

何もない今だからこそできる予防をして、自身の将来の健康を守りましょう。

\早期発見の難しいすい臓がんも対象/

「尿」で10種のがんリスクを判定!

マイシグナル・スキャン

日本のがん死亡数の約8割を占める10種類のがん※を個別にリスク判定します。尿中のマイクロRNAをAI解析技術が評価され、すでに全国1500軒の医療機関でも導入されています。

- ※ 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)、ただし造血器腫瘍を除く

この記事をシェア

この記事の監修者

臨床検査技師 医療ライター

急性期病院で8年間臨床検査技師として勤務。

自身の臨床経験と確かなエビデンスを元に、医療メディアを中心として記事を執筆

カテゴリから探す

キーワードから探す