がん検査

マイシグナル

【マイシグナル】他の尿検査との違いから気になる費用・注意点まで徹底解説

- 公開日: 9/27/2023

- |

- 最終更新日: 11/26/2025

先生

いずれの検査も尿を使って検査するという点は同じですね。ただ検査の仕組みや特徴が大きく異なります。今回はポイントを絞って違いを解説していきますね。

質問者

そうなんですね。ぜひ教えて欲しいです。

先生

いずれの検査にも共通して言えることですが、「民間のがんリスク検査キット=がんの診断ができる」わけではない点に注意です。そして「精度100%のがんのリスク検査はない」ということです。

\早期発見の難しいすい臓がんも対象/

「尿」で10種のがんリスクを判定!

マイシグナル・スキャン

日本のがん死亡数の約8割を占める10種類のがん※を個別にリスク判定します。尿中のマイクロRNAをAI解析技術が評価され、すでに全国2000軒の医療機関でも導入されています。

- ※国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)、ただし造血器腫瘍を除く

目次

尿を使ったがん検査(リスク検査を含む)の種類

尿を利用した検査といっても、その方法や仕組みは様々です。

| 検査名 | 特徴 |

| マイシグナル・スキャン | ・尿中のマイクロRNAをAIで解析し、10種類のがんリスク※1を検出する検査 |

| マイシグナル・ライト | ・尿中に排出される代謝物※2を測定し、全身の様々ながんリスク※3を検出する検査 |

| 尿潜血検査 | ・尿に血液成分(ヘモグロビン)が混じっていないかを調べる検査 ・膀胱がん、腎盂・尿管がんのほか、尿路系・腎疾患全般のスクリーニングを目的とする ・健診などで広く実施されている |

| 尿細胞診 | ・尿中の細胞を顕微鏡で観察し、がん細胞などの異常な細胞がないか調べる検査 ・膀胱がんや腎盂・尿管がんの診断補助に用いられる |

では、マイシグナル・スキャンと他の尿検査を比べると、具体的にどのような違いがあるのでしょうか。

※1 女性は前立腺がんを除く9種、男性は乳がん・卵巣がんを除く8種が検査対象となります

※2 ジアセチルスペルミン

※3 がん種の特定はできません

マイシグナル・スキャンと他の尿検査を比べて分かる5つの違い

マイシグナル・スキャンと他の尿検査の違いについて、以下にまとめました。

- 検査の位置づけの違い

- 費用の違い

- 検査原理・メカニズムの違い

- 調べられるがんの種類の数の違い

- がんの種類ごとにリスクが特定できるかの違い

同じ尿を使った検査でも、背景にある技術や検査で分かることには大きな差があります。

ここでは、それぞれの違いを詳しく解説します。

検査の位置づけの違い

同じ尿を使った検査でも、その位置づけは大きく異なります。

| 検査名 | 位置づけ |

| 尿潜血検査 | 学会で推奨される有効性が確立した検査法 |

| 尿細胞診 | 学会で推奨される有効性が確立した検査法 |

| マイクロRNA検査(マイシグナル) | 新しい技術を活用した検査(国の承認前) |

| 線虫検査 | 新しい技術を活用した検査(国の承認前) |

尿潜血検査や尿細胞診は、長年の臨床実績に基づいて有効性が確立されており、学会からも推奨されている検査です。

とくに尿潜血検査は健診や臨床の現場で広く用いられ、泌尿器系の疾患を調べるスクリーニング検査として信頼性が高い位置づけにあります。

一方で、マイシグナルや線虫検査は新しい技術を活用した検査であり、あくまで「がんリスク」の有無を検出することを目的としています。

費用の違い

同じ尿を使ったがん検査でも、費用は以下のように異なります。(2025年11月時点)

| 検査名 | 費用の目安 |

| マイシグナル・スキャン | 69,300円(税込) |

| マイシグナル・ライト | 24,860円(税込) |

| 線虫検査 | 2万円前後 |

| 尿潜血検査 | 数百円(保険適用後) |

| 尿細胞診 | 数千円(保険適用後) |

質問者

マイシグナル・スキャンの値段は高いですね… 同じ尿のがんリスク検査なのに、他の検査と比較してなぜ、ここまで費用が違うのでしょうか?

先生

尿を使った検査といっても検査の仕組みが全く違うので、単純な比較はできません。

検査の費用は、利用している技術がどのようなものかに大きく影響されます。

例えばがんに関連する血液検査でも、治療方針を精密に決めるために、次世代シーケンサーという高額機器および最先端の解析技術を用いて血液中に流れるがんのDNAを解析することで、がんの遺伝子的特徴を詳細に分析する遺伝子パネル検査は、数十万円かかります。

一方で一般的な腫瘍マーカー検査(CEA、AFP、PSAなど)の多くは比較的古典的な技術を利用していますので、1項目につき2,000円~3,000円程度で受けられることが多いです。

検査の費用は、研究開発にかかった費用や、測定機器・試薬にかかる費用、検査に携わる技術員の工数、検査がもたらす医療経済効果など様々な要因で決定されていますので、同じがんという病気を評価する検査であっても、こうして費用に数十倍から100倍以上の差が生じることがあります。

検査原理・メカニズムの違い

質問者

マイシグナルと他の尿検査の仕組みはどう違うのでしょうか?

マイシグナルと他の検査方法では、以下の原理の違いがあります。

| 検査名 | 原理 |

| マイシグナル・スキャン | ・がん細胞が体内で周囲の細胞とコミュニケーションをとる際に分泌する「マイクロRNA」を利用した検査 ・尿中のマイクロRNAを抽出し、AIで解析して部位ごとにがんリスクを判定 |

| マイシグナル・ライト | ・尿中に排出される代謝物を測定する検査 ・がん細胞の活動によって変化する代謝物の量を解析し、全身のがんリスクを検出 |

| 線虫検査 | ・体長約1ミリの線虫を使い、尿に含まれる匂いに対する反応を観察する検査 ・線虫の動きなどの特徴をもとに、がんリスクの有無を推定 ・がん患者の尿には特有の匂いがあり、線虫がそれに引き寄せられる動きを示すと報告されている(*1) |

| 尿潜血検査 | ・尿に含まれるヘモグロビンの有無を検査 |

| 尿細胞診 | ・尿を顕微鏡で直接観察して、尿中にがん細胞などの異常な細胞がないか調べる検査 |

マイシグナルのようにAIや注目されている技術を取り入れた検査から、健診で受けられる尿潜血検査のように、手軽で安価な検査まで様々です。

また、線虫検査のように生物の嗅覚を応用したユニークなアプローチも登場しています。

生物の嗅覚を利用した検査はこれだけではなく、尿ではなく呼気を利用していますが犬の嗅覚と集中力を用いてがんの匂いをかぎわけることができる、という報告もあるようです。(*2)

質問者

同じ尿検査でも全く仕組みが違うんですね。

- *1A highly accurate inclusive cancer screening test using Caenorhabditis elegans scent detection. Hirotsu T, Sonoda H, Uozumi T, Shinden Y, et al. PLoS One. 2015;10(3):e0118699. doi: 10.1371/journal.pone.0118699. eCollection 2015.

- *2McCulloch, Michael, et al. “Diagnostic accuracy of canine scent detection in early-and late-stage lung and breast cancers.” Integrative cancer therapies 5.1 (2006): 30-39.

調べられるがんの種類の数の違い

マイシグナルは複数のがんリスクをまとめて調べられる検査です。同じがんリスクを早期発見するための検査であっても、以下のように調べられるがんの種類の数が違います。

| 検査 | 調べられるがんの種類 |

| マイシグナル・スキャン | 食道がん肺がん乳がん胃がんすい臓がん大腸がん卵巣がん膀胱がん腎臓がん前立腺がん |

| マイシグナル・ライト | 全身の様々ながん(がん種の特定はなし) |

| 線虫検査 | 全身の様々ながん※1(がん種の特定はなし) |

| 尿潜血検査 | 膀胱がん腎盂・尿管がん(腎臓がんや前立腺がんでも尿潜血がみられることがあるが、早期発見のためのスクリーニングには向かない) |

| 尿細胞診 | 膀胱がん腎盂・尿管がん |

質問者

全身の様々ながんリスクをカバーしてくれる検査があるのですね。これだけ受ければ安心できそうではないですか?。

先生

そうですね。ただ、いずれの検査にも言えることですが、複数のがんを調べる検査は特定のがん種に特化した検査と比較してがん種によっては精度が落ちる可能性があるという点は注意が必要です。

質問者

どういうことでしょうか?

複数のがんのリスクを同時に調べる検査の場合、特定のがんに特化した検査と比較して、一つの測定原理で各がんをまとめて検出をしていることが多いため、各がん種に特化した検査ができない可能性があります。

例えば、胃がんのABC検査は、胃がんの大きな原因と考えられているヘリコバクター・ピロリ菌と、胃粘膜の萎縮を調べるペプシノゲン検査の22つを組み合わせているため、より胃がんに特化した検査だと言えますが、複数がんの検査だとここまで詳細に見ていないことも多いです。

さらに重要なのは、結果の解釈が簡単ではないことです。一つのがんの検査だけでも、結果の解釈は簡単では無いのに、複数がんになることでより高度な判断が必要になります。

質問者

解釈…でしょうか?

先生

例えば血液検査の中にもがんマーカー検査と呼ばれる検査があるけど、その値だけでがんを判断するのではなく、他の検査値やその人の生活習慣や既往歴などをもとに総合的に判断します。

質問者

なるほど、それはそうですね。レントゲン写真で肺に影が写っていたとしても、がんであるとは限らないからお医者さんに話を聞きますよね。

先生

その通り。検査で所見があった場合、精密検査をして確定診断をするためにも専門家に結果を診てもらう必要があります。複数がんの検査だと、より総合的な判断が必要になります。

質問者

だから、マイシグナルも生き物を使った検査もあくまでがんのリスクを調べるということなんですね。

※123種類のがん種の反応を確認済

出典:N-NOSE

がんの種類ごとにリスクが特定できるかの違い(がんリスク検査)

がんリスク検査において、検査ごとのがん種の特定の有無について、以下にまとめました。

| 検査名 | がん種ごとの特定 |

| マイシグナル・スキャン | 10種類のがん種を特定 |

| マイシグナル・ライト | がん種は特定できない |

| 線虫検査 | がん種は特定できない |

マイシグナル・スキャンは、10種類のがんリスク※1を部位ごとに特定できるので、仮にリスクが検出された場合でも、次に受ける検査や診療科がわかりやすいのが特徴です。

これに対し、マイシグナル・ライトや線虫検査は全身のがんリスクを把握することはできますが、部位は特定できません。

そのため、体のどこかにがんがあるかわかっても、がん種が特定できなければ、どの診療科にかかれば良いか判断ができません。

※1 女性は前立腺がんを除く9種、男性は乳がん・卵巣がんを除く8種が検査対象となります

尿でがんリスクを検出する世界初※1の検査「マイシグナル・スキャン」とは

マイシグナル・スキャンは、尿中のマイクロRNAをAIで解析することで、がんリスクをステージ1から検出する世界初※1の検査です。

対象となるのは、すい臓・胃・大腸・肺・乳房・卵巣・食道・腎臓・膀胱・前立腺の計10種類※2。

がんリスクを部位ごとに把握できるため、リスクが検出された場合にどの診療科を受診すべきかが明確になり、次の行動につなげやすくなります。

検査の方法は、自宅で尿を採って送るだけ。通院の手間や、検査による身体的な負担もありません。

「忙しくて検診に行けない」「不安だけど病院に行くほどではない」という方でも自宅ですぐにはじめられる。

マイシグナル・スキャンは、不安を放置しないための新しいがんリスク検査です。

※1 尿×AI×マイクロRNAを用いたがんリスク検査サービスとして (第三者機関調査)

※2 女性は前立腺がんを除く9種、男性は乳がん・卵巣がんを除く8種が検査対象となります

\早期発見の難しいすい臓がんも対象/

「尿」で10種のがんリスクを判定!

マイシグナル・スキャン

日本のがん死亡数の約8割を占める10種類のがん※を個別にリスク判定します。尿中のマイクロRNAをAI解析技術が評価され、すでに全国2000軒の医療機関でも導入されています。

- ※国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)、ただし造血器腫瘍を除く

マイシグナル・スキャンが選ばれる理由

マイシグナル・スキャンが選ばれる理由は、以下の2つです。

- 自宅で手軽に受けられる

- 高い精度でがんリスクを検出できる

手間なく受けられて、信頼できる結果が得られる。その両方を兼ね備えているからこそ、マイシグナル・スキャンは多くの人に選ばれています。

自宅で手軽に受けられる

マイシグナル・スキャンは、病院に行かずに自宅で受けられるがんリスク検査です。

検査の手順は、自宅で専用キットを使って採尿し、郵送するだけ。検体を郵送するための封筒や包装はすべてキットに含まれているため、自分で準備するものはありません。

わざわざ病院に行く必要がないため、予約の手間や移動の時間も不要です。

自分のペースで気軽に受けられることが、多くの人にとって「これならできそう」と感じられる理由のひとつになっています。

高い精度でがんリスクを検出できる

マイシグナル・スキャンが「高精度なリスク検査」として注目されているのは、科学的な根拠があるからです。

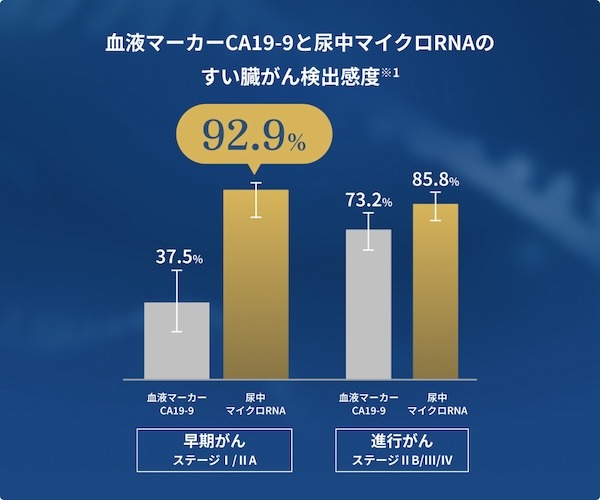

尿のマイクロRNAを使った検査方法では、ステージⅠやⅡAといった早期のすい臓がんにおいても、感度92.9%という結果が得られました。

これは、従来の腫瘍マーカーCA19-9の感度37.5%を大きく上回っています。

この成果は、国際医学誌「eClinicalMedicine」にも掲載されており、尿中のマイクロRNAをみるマイシグナル・スキャンの信頼性を裏付ける根拠となっています。

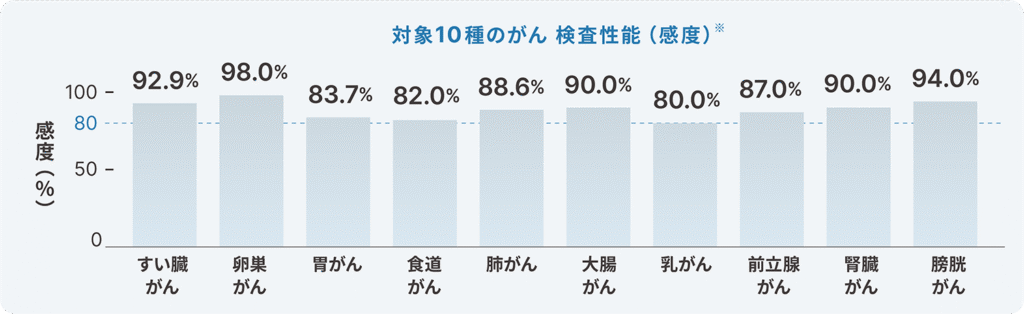

また、すい臓がん以外のがん種でも全て感度80%を超えていると報告されています。

マイクロRNAを用いたがんリスク検査は、複数のがん種において高い感度を示しており、リスク検出の正確さと対象範囲の広さを両立しています。

「がんリスクを高精度かつ早期に把握したい」という方にとって、マイシグナル・スキャンは、信頼できるリスク検査のひとつといえるでしょう。

※1 A noninvasive urinary microRNA-based assay for the detection of pancreatic cancer from early to late stages: a case control study

※2https://misignal.jp/faq/inspection_001

出典: Development of a urinary miRNA-based assay for early detection of 10 types of cancer. The 30th Annual Meeting of Japanese Association for Cancer Detection and Diagnosis. 2022 Sep. Chiyoda, Japan.

【価値で比べる】マイシグナル・スキャンの費用対効果

質問者

がんの検査なら、全身を調べられるPET検査を受けるのはどうでしょうか?

先生

PETは全身を一度に撮影できる検査ですが、万能ではありません。部位によっては診断が難しいこともあり、費用も自己負担の場合10万円以上と高額です。そのため、リスクが検出されたときのことを考えると、リスク部位が特定できる検査のほうが効率が良く、無駄な検査や不安を減らすことにもつながります。

がん(リスク)検査にかかる費用の相場は、以下の通りです。

| 検査項目 | 費用の目安(自己負担) | 対象範囲 | 備考 |

| 市町村のがん検診 | 数百円〜数千円 | 胃・大腸・肺・乳房・子宮頸部 | ・年齢・性別で対象制限あり ・部位ごとに別々の検査が必要 |

| PET検査 | 10万円〜15万円程度 | 全身 | ・部位によっては検出が難しい ・被曝のリスクあり |

| マイシグナル・スキャン | 64,300円〜※1 | 最大10部位 | ・自宅で受検できる ・部位ごとにリスクを特定可能 |

PETは全身のがんを画像で確認できる検査ですが、費用は1回あたり10万円を超えることが多く、気軽に受けられる検査とは言えません。

一方、市区町村が提供する対策型のがん検診は数百円〜数千円と安価で受けられるものの、対象となる部位は限られます。

そのなかで、マイシグナル・スキャンは、採尿だけで最大10種類のがんリスク※2をまとめて調べられ、1がん種あたりに換算すると約7,000円です。

部位別にリスクが分かり、次に何をすべきかわかる実用性を考えれば、費用に対する納得感は十分にあります。

※1 定期便の価格です

※2 すい臓・胃・大腸・肺・乳房・卵巣・食道・腎臓・膀胱・前立腺の計10種類。女性は前立腺がんを除く9種、男性は乳がん・卵巣がんを除く8種が検査対象となります

マイシグナルはこんな人におすすめ

マイシグナル・スキャンは、以下のような人におすすめです。

- 忙しくて定期的にがん検診を受けられない人

- 家族にがんの既往歴がある人

- 対策型がん検診では対象外のがんリスクも早期に把握したい人

マイシグナル・スキャンは、不安を見過ごさずに向き合いたい人の備えとして選ばれています。

忙しくて定期的にがん検診を受けられない人

仕事や育児、介護などに追われ、気づけば数年単位で検診を受けていない。そんな人は少なくありません。

検診の大切さは分かっていても、平日に病院へ行く時間をつくるのが難しい方も少なくないでしょう。

とくに自治体の対策型がん検診では、複数の部位を調べるにはそのたびに通院が必要です。

その点、マイシグナル・スキャンなら一度の採尿で最大10種類※1のがんリスクをまとめて確認でき、自宅で受けられるため通院の手間もありません。

自分のペースで進められるからこそ、忙しい日々のなかでも無理なく生活に取り入れやすく、後回しになりがちな検診のハードルを下げてくれます。

※1 すい臓・胃・大腸・肺・乳房・卵巣・食道・腎臓・膀胱・前立腺の計10種類。女性は前立腺がんを除く9種、男性は乳がん・卵巣がんを除く8種が検査対象となります

家族にがんの既往歴がある人

家族にがんを経験した人がいると、自分の体にもどこかで不安を感じている方は少なくないはずです。実際、がんの原因のうち約3割は遺伝的な要因が関わっているといわれています。

とはいえ、症状がないうちは病院に行くきっかけもなく、「何かしなきゃ」と思いながら行動に移せない人も多いのではないでしょうか。

マイシグナル・スキャンは、そうした「症状はないけど不安がある人」にこそおすすめです。

とくに、すい臓がんや大腸がんなど遺伝の影響が指摘されるがんも対象に含まれているため、「いま調べておきたい」と感じる部位をまとめてチェックできます。

また、検査結果には申込時の回答をもとに、将来的ながん罹患リスク(同年代と比べてかかりやすいかどうか)や、生活習慣の見直しに役立つアドバイスもあわせて記載されます。

不安を曖昧なままにしている方は、これからの備えとしてマイシグナル・スキャンを検討してみてはいかがでしょうか。

対策型がん検診では対象外のがんリスクも早期に把握したい人

市区町村が実施する対策型がん検診は、費用が安く身近な制度ではあるものの、検査できる部位が限られています。

対策型がん検診の対象部位は、胃・大腸・肺・乳房・子宮の5種類です。

たとえば、すい臓がんや卵巣がんなど、早期発見が難しい部位は検診の対象になっていません。

そのような見落とされがちなリスクにも目を向けられる手段として、マイシグナル・スキャンを選ぶ人が増えています。

最大10種類※1のがんリスクを一度に調べられるうえ、検査結果は部位ごとに判定されるため、気になる箇所のリスクが明確になります。

対策型がん検診だけでは不安を感じる人にとって、マイシグナル・スキャンは新しい選択肢といえるでしょう。

※1 すい臓・胃・大腸・肺・乳房・卵巣・食道・腎臓・膀胱・前立腺の計10種類。女性は前立腺がんを除く9種、男性は乳がん・卵巣がんを除く8種が検査対象となります

将来後悔しないために今できる備えを

尿を用いた検査は、仕組みも検査で分かることも様々です。

| 検査名 | 特徴 |

| マイシグナル・スキャン | ・尿中のマイクロRNAをAIで解析し、10種類のがんリスク※1を検出する検査 |

| 尿潜血検査 | ・尿に血液成分(ヘモグロビン)が混じっていないかを調べる検査 ・膀胱がん、腎盂・尿管がんのほか、尿路系・腎疾患全般のスクリーニングを目的とする ・健診などで広く実施されている |

| 尿細胞診 | ・尿中の細胞を顕微鏡で観察し、がん細胞などの異常な細胞がないか調べる検査 ・膀胱がんや腎盂・尿管がんの診断補助に用いられる |

マイシグナル・スキャンは、尿中マイクロRNAをAIで解析して10種類のがんリスクを部位ごとに調べる世界初※1の検査です。

自宅で受けられる手軽さに加え、結果には将来のがんリスク評価や生活習慣への具体的な提案も含まれており、次に取るべき行動が自然とみえてきます。

「検診だけでは不安が残る」「忙しくて病院に行けない」「家族にがん経験者がいて気になっている」という方にとって、日常のなかで取り入れやすい選択肢といえます。

漠然とした不安を抱え続けるのではなく、行動を起こすきっかけとして、マイシグナル・スキャンを活用してみませんか。

※1 すい臓・胃・大腸・肺・乳房・卵巣・食道・腎臓・膀胱・前立腺の計10種類。女性は前立腺がんを除く9種、男性は乳がん・卵巣がんを除く8種が検査対象となります

※2 尿×AI×マイクロRNAを用いたがんリスク検査サービスとして (第三者機関調査)

\早期発見の難しいすい臓がんも対象/

「尿」で10種のがんリスクを判定!

マイシグナル・スキャン

日本のがん死亡数の約8割を占める10種類のがん※を個別にリスク判定します。尿中のマイクロRNAをAI解析技術が評価され、すでに全国2000軒の医療機関でも導入されています。

- ※国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)、ただし造血器腫瘍を除く

- A highly accurate inclusive cancer screening test using Caenorhabditis elegans scent detection. Hirotsu T, Sonoda H, Uozumi T, Shinden Y, et al. PLoS One. 2015;10(3):e0118699. doi: 10.1371/journal.pone.0118699. eCollection 2015.

- McCulloch, Michael, et al. “Diagnostic accuracy of canine scent detection in early-and late-stage lung and breast cancers.” Integrative cancer therapies 5.1 (2006): 30-39.

- ※本記事に記載されている費用は当社(Craif)が独自で調べたものになります。実際の費用は各医療機関にお問い合わせください。

この記事をシェア

この記事の監修者

博士(薬学)、薬剤師

京都大学薬学部卒業。東京大学大学院 薬学系研究科にて博士号(薬学)取得。アストラゼネカ株式会社のメディカルアフェアーズ部門にて、新製品の上市準備、メディカル戦略策定、研究企画、学術コミュニケーション等を経験後、Craifにて事業開発に従事。

カテゴリから探す

キーワードから探す

質問者

尿を使ってがんやそのリスクを調べられる検査があることを友人に教えてもらいました。便利な世の中になりましたね。早速調べてみたら、マイシグナルなど、尿を使った様々な検査サービスがあることを知りました。それぞれの違いは何でしょうか?