がん検査

がん種を特定できる検査を選ぶべき3つの理由|意外な落とし穴を解説

- 公開日: 10/19/2023

- |

- 最終更新日: 10/2/2025

先生

そうですね。忙しい人でもがん検査を受けられるようになったのは良いことですね。

質問者

でも、逆にどうやって選べばいいか難しいと思います…何か選ぶ時のポイントってあるのでしょうか?

先生

一言では言えませんが、今回はがん検査に関する選びの中でも重要な「がん種が特定できる検査を選ぶ」について、解説していきますね。

がんに関する検査は様々な種類があり、「どの検査を受ければよいのか」「自分に合った方法は何か」と悩む方も少なくありません。

そこで本記事では、特定の部位に特化して行う検査と、一度で複数のがんを調べられる検査の違いをわかりやすく解説します。

さらに、自宅で尿を採取して送るだけで、10種類のがんリスク※1を判定できる検査「マイシグナル・スキャン」についても紹介します。

各検査の特徴や違いを理解し、あなたに合ったがん検査をみつけてみてください。

※1 すい臓・胃・大腸・肺・乳房・卵巣・食道・腎臓・膀胱・前立腺の計10種類。女性は前立腺がんを除く9種、男性は乳がん・卵巣がんを除く8種が検査対象となります。

目次

がんはどうやってみつける?検査の種類を解説

先生

がんに関する検査はたくさんありますが、どのような検査があるか分かりますか?

質問者

健康診断で胸部のレントゲンで肺がんを調べたり、胃がんが無いかチェックするために胃カメラを受けたことはあります。あとはマイシグナル・スキャンみたいな尿で簡単にチェックできる検査もありますね。

先生

その通りです。まず、レントゲンや胃カメラなど、健康診断や人間ドックで受けられる検査があります。それに加えて最近は血液や尿などでより簡単にリスクチェックができる検査が増えていて、より手軽にがんに関する検査が受けられる時代になってきています。

様々な検査がありますが、大きく分けて次の2つに分けることができます。

- 特定のがん種に特化した検査

- 複数のがん種がまとめて分かる検査

1. 特定のがん種に特化した検査

最も一般的なのは、特定のがん種を調べるために実施する検査です。

例えば、以下のような検査があります。

| 検査名 | 主な対象がん種 | 特徴 |

| 尿潜血検査 | 膀胱がん腎盂がん尿管がん | 尿に血液が混じっていないかを調べる簡便だが、炎症や結石でも陽性になることがある |

| 便潜血検査 | 大腸がん | 便に血液が混じっていないかを調べる手軽で安価だが、血液に反応するためポリープや痔でも陽性になることがある |

| PSA(前立腺特異抗原)検査 | 前立腺がん | 血液中のPSA値を測定する早期発見に有用だが、肥大症や炎症でも上昇することがある |

| 胸部X線(レントゲン) | 肺がん | 健診で広く利用されている簡便だが、早期のがんは映らないこともある |

| マンモグラフィ | 乳がん | 乳房のX線撮影圧迫による痛みを伴うことがある |

| 胃内視鏡検査(胃カメラ) | 胃がん | 直接観察しながら組織採取(生検)が可能精度は高いが身体的な負担を伴う |

これらはそれぞれの部位に特化した検査であり、がん検診以外の目的で位置づけられているものも含みますが、各学会で推奨されている検査です。

一方で、一度に複数のがんを調べることはできず、別々に受ける必要があるため、時間や費用の面では負担になることもあります。

2.複数のがん種がまとめて分かる検査(リスク検査を含む)

一方、一度の受診で複数のがんのリスクを検知できる、以下のような ことが出来る検査もあります。

| 検査名 | 特徴 |

| PET-CT | 放射性薬剤を体内に投与し、がん細胞の活動を画像化微小ながんは検出が難しい場合もある |

| MRI(全身) | 磁力と電波を使用して身体の断面を撮影放射線被曝がない |

| 血液や尿による検査 | 血液や尿中のバイオマーカーを解析し、複数がんのリスクを推定自宅で採取できる検査もある種類によってはがん種の特定ができないこともある |

これらの検査はいずれも、一度の検査で複数部位のがんを調べられるという大きなメリットがあります。

PET-CTやMRIは全身を対象にできるため、特定のがん種に特化した検査に比べて見落としが少ないのが特徴です。さらに、近年は血液や尿を用いて、身体に負担をかけずに複数のがんリスクを同時に推定できる検査も登場しています。

ただし、PET-CTやMRIを無症状の方が早期発見の目的で受ける場合は保険適用外となり、10万円を超える高額な費用がかかるケースが一般的です。

複数のがん種がわかる検査のメリット・デメリット

質問者

一度の検査で多くのがんリスクが分かる検査があるなんてすごいですね!複数のがんリスクがまとめて分かる検査があれば十分だと思いますが…

先生

本当にそうでしょうか?

質問者

え?個別に検査を受けなくて良いならそれに越したことは無いと思いますが…

先生

しっかりと検査の特徴を理解して受けたらメリットはたくさんあるのはそのとおり。でも、必ずしもそうとは言えない場面もあります。メリットとデメリットを整理してみましょう。

| メリット | デメリット |

| ・一度の検査で複数のがん種のリスク検査ができるため、手間が少ない・多数の検査を行うよりも、総合的に費用が安くなる可能性がある | ・特定のがん種に特化した検査と比較して、がん種によっては精度が落ちる可能性がある ・一回の検査費用が高額になりやすい ・がん種が特定できないリスク検査は、リスクが検出された場合の結果の解釈が難しくなりやすく、注意が必要 |

複数のがん種がわかる検査のメリット

複数のがん種がわかる検査のメリットは、各部位ごとに別々の検査を受ける必要がないため、利便性が高いことです。一回の検査は比較的高額であることが多いですが、各部位ごとの検査を別々に受けるよりも総合的に費用も安く済む可能性があります。

複数のがん種がわかる検査のメリット

複数のがん種がわかる検査は、特定のがんに特化した検査と比較して、精度や詳細さに限界があります。ひとつの測定原理で各がん種をまとめて検出をしていることが多いため、各がん種に特化した検査ができない可能性があるのです。

例えば、胃がんのリスクを調べるABC検査は、原因とされるヘリコバクター・ピロリ菌の有無と、胃粘膜の萎縮度を測るペプシノゲン検査を組み合わせており、胃がんに特化した検査だといえます。

一方で、複数のがんを同時に調べる検査では、こうした個別の要因まで詳細に分析していないことが多く、特定のがん種に特化した検査ほど正確な情報は得られません。

さらに重要なのは、結果の解釈が簡単ではないことです。ひとつのがんの検査だけでも、結果の解釈は簡単では無いのに、複数がんになることでより高度な判断が必要になります。

質問者

例えばどういうことですか?

先生

例えば、血液検査のひとつに「腫瘍マーカー検査」がありますが、がん以外の疾患でも上昇することもあれば、複数のがん種で上昇するマーカーもあり、その数値だけでがんと断定することはできません。最終的な判断には自覚症状や既往歴などに加え、他の画像診断も組み合わせて総合的に評価する必要があります。

質問者

なるほど、それはそうですね。レントゲン写真で肺に影が写っていたとしても、がんであるとは限らないからお医者さんに話を聞きますよね。

先生

その通り。検査で所見があった場合、精密検査をして確定診断をするためにも専門家に結果を診てもらう必要があります。複数のがん種のリスクを検査する際は、より総合的な判断が必要になります。

がんリスク検査のなかでも、がんがあるか無いかのリスクだけを判定し、がん種が特定できない検査も存在しています。このような検査を受ける際は注意が必要です。

がん種が特定できないリスク検査の3つの落とし穴

複数がん検査のなかでも、がんがあるか無いかのリスクだけを判定し、がん種が特定できない検査も存在しています。このような検査を受ける際は注意が必要です。

がん検査は「がん種が特定できる」ものを、がん種が特定できない検査の3つの落とし穴

質問者

ひとつのがん種に特化した検査の方が、より正確な検査ができるのはわかりました。ただ、まずは複数がんを調べられるリスク検査をして、がんの疑いが見つかれば、各がん種に特化した検査という流れで良いのではないですか?

先生

その通りです。ただ、複数がん種を調べられるリスク検査を選ぶ際にもポイントがあります。それは「がん種が特定できるリスク検査を受けること」です。

質問者

確かにがん種が分かったほうが良いですが、がん種が特定できないことはそんなに重要でしょうか?がんがあるか無いかが分かるだけでも十分だと思います…

先生

確かにがんのリスクが検出されなかったことを確認するのも重要です。しかし、検査で大切なのは、万が一リスクがあると出てしまった際の対応です。がん種が特定できないリスク検査の場合、どのような落とし穴があるか、ポイントを解説していきましょう。

1. 次に相談する先が分からない

大腸がんは消化器科、肺がんは呼吸器科など、それぞれのがん種ごとの専門家がいます。

一口にがんと言っても部位によって病態や治療の方法も様々であるため、診断は一般的なクリニックではなく、専門の病院で行います。

そのため、体のどこかにがんがあるかわかっても、がん種が特定できなければ、どの診療科にかかれば良いか判断できません。結果的に、全身を網羅的に調べるPET-CT検査などが必要となってしまうことも多いです。

かかりつけの病院に相談しても、そもそもどの診療科に紹介状を書けばいいのかわからず身動きが取れません。

先生

がん種を特定できなければ治療を開始することはもちろん、特定の部位の精密検査を受けることすらできません。手がかりゼロの状態でいきなり”犯人を探してくれ”って言われても無理ですよね?

質問者

なるほど。確かに。

2. 費用的・身体的な負担が増える

どこの部位にがんがあるかを確定させるために、追加の検査をする必要があります。

そして、どこの部位が疑わしいかが分からないと、PET-CTなどの全身検査や、各部位ごとに個別に検査を行う必要があります。

そのため、何度も別々の検査を受ける必要が出てくるため、医療機関にかかるための時間がかかったり、それぞれの検査に費用がかかるため、結果的に費用負担が増えてしまう可能性があります。

質問者

各部位ごとに個別に検査するとどのくらい費用がかかるのですか?

先生

受診する医療機関や保険適用の有無にもよりますが、保険適用外だと以下の費用がかかります。

各検査部位ごとの検査の一例と費用

| 検査部位 | 検査 | 保険適用外の価格目安 (*) |

|---|---|---|

| 胃がん | 胃X線検査 (バリウム) | 10,000円〜15,000円程度 |

| 胃内視鏡検査(胃カメラ) | 10,000円〜20,000円程度 | |

| 大腸がん | 便潜血検査 | 1,000円程度 |

| 大腸内視鏡検査 | 20,000円程度 | |

| 肺がん | 胸部CT検査 | 15,000円〜30,000円程度 |

| 喀痰細胞診 | 2,000円〜4,000円程度 | |

| 乳がん | マンモグラフィ | 20,000円〜30,000円程度 |

| 乳房超音波検査(エコー) | 10,000円程度 | |

| 食道がん | 食道内視鏡検査 | 15,000円〜35,000円程度 |

| X線検査 | 10,000円程度 | |

| 卵巣がん | 超音波検査 (エコー) | 5,000円程度 |

| すい臓がん | 腹部超音波検査(エコー) | 6,000円程度 |

| 造影CT検査 | 10,000円程度 |

- *記載費用は当社(Craif)独自調べ。保険が適用される場合は、上記の金額の一割〜三割の負担となります。実際の費用・保険適用の有無の判断は各医療機関にご相談ください。

質問者

結構かかりますね。がんの検診を受けるのはどうでしょうか?

先生

選択肢のひとつとしてあると思います。ただ、注意しなければならないのはがんの検診(対策型検診)は対象の年齢でないと受けられないこと、そしてすべてのがん種をカバーしているわけではないことです。

質問者

例えば、どういうがん種がカバーされていないのですか?

がん検診の対象外となるがんを調べたい場合は、最終的に人間ドックで全身を確認する必要が出てくることもあります。

質問者

人間ドックはどのくらい費用がかかるものですか?

先生

病院によって金額が異なりますが、日帰りで大体、5万円程度。より多くのがん種をカバーしようとするとオプションを追加して1泊2日のコースを選ぶことになり、費用は約7万円くらいになります。

質問者

結構高いですね。しかも検査で1泊する時間もないです…

先生

そうですね。あと忘れてはいけないのが身体的な負担です。

例えば、大腸内視鏡検査の場合、検査前日から食事制限が必要で、検査当日には下剤を服用し腸の中をきれいにする必要があり、2リットルの下剤を飲まないといけません。

他にも乳がんの検査を行うマンモグラフィでは、胸を圧迫するため痛みが伴うなど、すべての検査をするということは単に費用だけではなく、体にも負担がかかります。

3. 心理的な負担が大きい

先生

そして、最後に忘れてはいけないのが心理的な負担です。

質問者

心理的な負担…ですか?

先生

想像してみてください。検査を受けて、体のどこかにがんがあると言われるとショックですよね?

質問者

もちろんショックですが… でも逆に、早い段階でがんが見つかったので早期治療ができるってポジティブに考えることもできると思います。

先生

そうですね。

もし、どのがん種のリスクがあるかが明確で、次に受ける検査もはっきりしていれば、その検査でがんが見つからなければ、それ以上追加の検査の必要もありません。結果を受けて安心できるかと思います。ただ、体のどこかにがんの疑いがあると指摘されて、様々な検査を試してもがんが見つからない場合は安心できるでしょうか?

質問者

がんがないなら、安心できると思います…

先生

不安をあおるようで申し訳ないのですが、精度100%の検査はなく、すべてのがん種を調べられるわけではありません。実際のところは、がんの疑いがある場合に細胞や組織を採集し、顕微鏡で観察して初めて、がんかどうかを確定することになります。

質問者

うっ、、そう言われると不安になりそうです…

先生

そうですよね。検査をして、ずっと心に引っかかりがあるままになるのであれば、検査しなければ良かった…ということになりかねません。

中には、何度検査してもがんが見つからないことが逆に不安で、がんが見つかるまで安心できないと思うようになったという人までいるようです。

リスクありという結果を受けた場合、受診者が不安に感じてしまうことは自然ですが、精密検査などのさらなる検査や適切な治療を行うにつれて、その不安は解消されていきます。

一方で、検査後に対応が不明確だった人はより長く不安感を抱えてしまう傾向がみられます(*)。そのため、がん種の特定に時間がかかる場合、かえって検査をうけることで不安に感じてしまう可能性があります。

- *Kim, A., Chung, K. C., Keir, C., & Patrick, D. L. (2022). Patient-reported outcomes associated with cancer screening: a systematic review. BMC Cancer, 22(1), 223.

部位ごとに複数のがんリスクを調べるなら「マイシグナル・スキャン」

部位ごとにがんリスクを把握したい方には「マイシグナル・スキャン」がおすすめです。

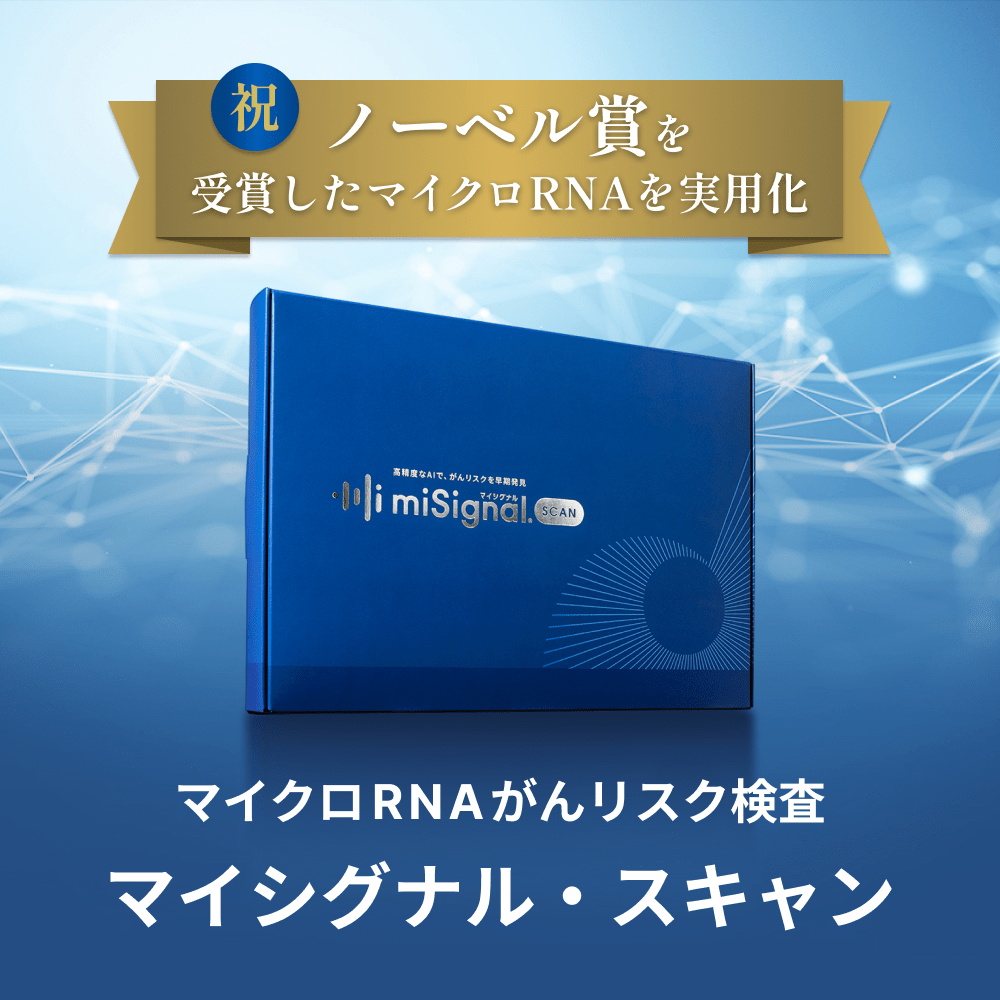

マイシグナル・スキャンは、尿中のマイクロRNAをAIで解析し、がんのリスクを症状が出る前のステージ1から検出する世界初※1の検査です。

検査対象となる部位は、がん死亡数の約8割を占める※2すい臓・胃・大腸・肺・乳房・卵巣・食道・腎臓・膀胱・前立腺の計10種類※3です。

検査の方法は、自宅で専用キットを使って尿を採取し、送るだけ。食事制限は必要なく、身体への負担もありません。

万が一がんリスクがあると判定された場合も、受診すべき診療科をご案内するので、スムーズに精密検査へ進むことができます。

※1 尿×AI×マイクロRNAを用いたがんリスク検査サービスとして(第三者機関調査)

※2 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)、ただし造血器腫瘍を除く

※3 女性は前立腺がんを除く9種、男性は乳がん・卵巣がんを除く8種が検査対象となります

\早期発見の難しいすい臓がんも対象/

「尿」で10種のがんリスクを判定!

マイシグナル・スキャン

日本のがん死亡数の約8割を占める10種類のがん※を個別にリスク判定します。尿中のマイクロRNAをAI解析技術が評価され、すでに全国2000軒の医療機関でも導入されています。

- ※国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)、ただし造血器腫瘍を除く

マイシグナル・スキャンの測定原理と精度について

マイシグナル・スキャンは、尿に含まれる「マイクロRNA」をAIで解析することで、がんリスクを評価しています。

マイクロRNAは細胞間の情報を伝える役割を持ち、がん細胞が存在すると量が変化することがわかっています。

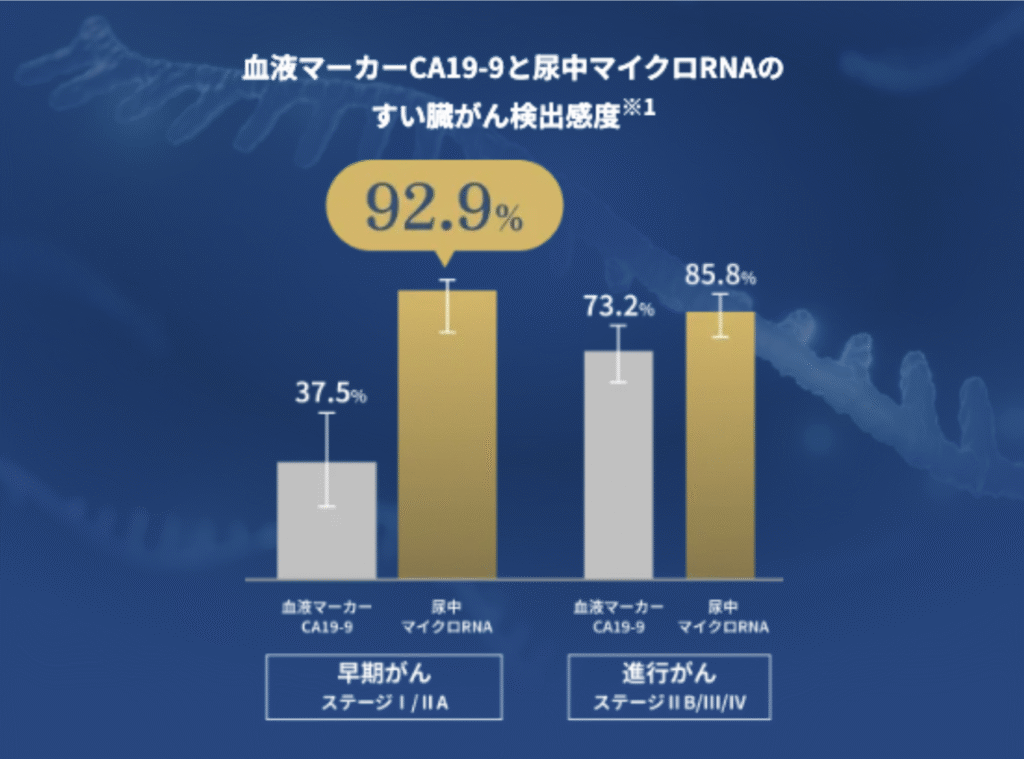

実際に、早期発見が難しいとされるすい臓がんでは、臨床研究においてステージⅠやⅡAといった初期段階を92.9%という高い感度で捉えられたと報告されています。

これは、健康診断で広く利用されている血液マーカー「CA19-9」の感度37.5%と比べても、はるかに高い数値です。

また、横浜国立大学との共同研究で、10種類のがん※1を対象に尿中マイクロRNAでがんの有無を判定できるか確認したところ、すべてのがん種でAUC0.9以上※2という非常に高精度な結果を確認できました。

これまでの臨床研究の結果から、マイシグナル・スキャンは高い精度と信頼性を兼ね備えた検査であることが示されています。

※1すい臓がん・胃がん・大腸がん・乳がん・腎臓がん・尿路上皮がん・前立腺がん・子宮体がん・白血病・悪性リンパ腫の10種類です。子宮体がん・白血病・悪性リンパ腫の3種は、今後マイシグナル・スキャンでのがんリスク判定を目指し、鋭意追加研究を実施しています。

※2 AUCとは「がんの人を正しく陽性と判定する能力」と「健康な人を誤って陽性としない能力」を総合的に数値化した指標で、1.0に近いほど性能が高いことを意味します。一般的に0.8以上で精度の高い検査、0.9以上で極めて精度の高い検査と評価されます。

出典:eClinicalMedicine 2024: 78: 102936.

マイシグナル・スキャンがおすすめの人

マイシグナル・スキャンは、以下の方におすすめです。

- がん検診は受けているが、対象外の部位のリスクが気になる

- 仕事や家事、育児などでがん検診に行く時間がない

- 家族歴があり、自分のがんリスクが気になる

マイシグナル・スキャンは、対策型がん検診で受けられる5つのがん種以外の、すい臓がん・卵巣がん・食道がん・膀胱がん・腎臓がん・前立腺がんも検査対象です。これにより、従来の検診では見落とされがちだったがん種のリスクも、幅広く検出できます。

検査は自宅で完結し、わざわざ病院に行く必要がないため、忙しい毎日を過ごしている方でも負担なく受けられるでしょう。

さらに、ご家族にがん経験者がいて、自分のがんリスクが気になる方にもおすすめです。マイシグナル・ナビとセットで活用すれば、生活習慣の改善と現在のリスク把握を両立でき、より実践的ながん対策につなげられるでしょう。

受ける前に知っておきたいマイシグナル・スキャンの注意点

マイシグナル・スキャンは、自宅で手軽に受けられる精度の高いがんリスク検査ですが、以下のような注意点もあります。

- マイシグナル・スキャンでがんの確定診断はできない

- 全身のすべてのがん種は網羅できない

- 保険適用ではない

検査の精度は100%ではないため、リスクが高い場合でも必ずしもがんがあるとは限りません。中・高リスクと判定された場合は、必ず医療機関を受診する必要があります。

また、対象となるのはがん死亡数の8割を占める※110種類の主要ながん※2であり、すべてのがん種を網羅できるわけではありません。

対策型がん検診の対象となるがん種も網羅していますが、これらはがん死亡率の減少効果が科学的に証明されている検診であり、マイシグナル・スキャンで置き換えられるものではありません。

さらに、マイシグナル・スキャンは2025年9月時点で保険適用されていないため、1回あたり59,300円(税込)※2からの費用がかかります。

ただし、10種類のがんリスク※3を同時に調べられるため、1がん種あたりに換算すると6,589円(税込)からとなり、部位ごとに個別検査を受けるよりも効率的で経済的な選択肢といえるでしょう。

※1 尿×AI×マイクロRNAを用いたがんリスク検査サービスとして(第三者機関調査)

※2 すい臓・胃・大腸・肺・乳房・卵巣・食道・腎臓・膀胱・前立腺の計10種類。女性は前立腺がんを除く9種、男性は乳がん・卵巣がんを除く8種が検査対象となります

※3 定期便の価格です

検査を正しく理解して自分に合った選択を

がんリスク検査には、特定の部位に特化した検査と、複数のがんを一度に調べられる検査があります。

どちらにもメリットとデメリットがあり、とくに「がん種が特定できるかどうか」は、結果後の行動をスムーズにするうえで重要です。

マイシグナル・スキャンは、尿から複数のがんリスクを部位ごとに判定できる新しい検査で、従来の対策型がん検診の対象外であるすい臓がんや卵巣がんなども含まれています。確定診断はできませんが、がんを早期発見するきっかけにつながることが期待できます。

現時点でリスクがなかったとしても、今や2人に1人が生涯のうちにがんになる時代です。がんを早期発見するためにも、検査の特徴をよく理解してあなたに合った検査を選ぶようにしましょう。

そのためにもがん検査の特徴をよく理解して、あなたに合った検査を選ぶようにしましょう。

\早期発見の難しいすい臓がんも対象/

「尿」で10種のがんリスクを判定!

マイシグナル・スキャン

日本のがん死亡数の約8割を占める10種類のがん※を個別にリスク判定します。尿中のマイクロRNAをAI解析技術が評価され、すでに全国2000軒の医療機関でも導入されています。

- ※国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)、ただし造血器腫瘍を除く

- 最新がん統計:[国立がん研究センター がん統計]

- Kim, A., Chung, K. C., Keir, C., & Patrick, D. L. (2022). Patient-reported outcomes associated with cancer screening: a systematic review. BMC Cancer, 22(1), 223.

- Schrag, D., Beer, T. M., McDonnell, C. H., III, Nadauld, L., Dilaveri, C. A., Klein, E. A., Reid, R., Marinac, C. R., Chung, K. C., Lopatin, M., Fung, E. T., & Patrick, D. L. (2022). 908P Evaluation of anxiety, distress and satisfaction with a multi-cancer early detection test. Annals of Oncology: Official Journal of the European Society for Medical Oncology / ESMO, 33, S963.

- ※本記事に記載されている費用は当社(Craif)が独自で調べたものになります。実際の費用は各医療機関にお問い合わせください。

この記事をシェア

この記事の監修者

名古屋大学 未来社会創造機構 客員准教授、博士(薬学)、薬剤師

東京大学大学院 薬学系研究科にてケミカルバイオロジーを専攻し博士号(薬学)を取得。研究活動に並行してGlobal Healthのプロジェクトにも従事。幼少期をオランダで過ごした海外経験と技術バックグラウンドを活かし、米国のNPOにてザンビア等の開発途上国への医療テクノロジー導入も支援。大学院修了後、2013年にバイエル薬品に入社。オンコロジーや眼科領域事業でMR、マーケティングの経験を積んだ後、経営企画や全社プロジェクトのPMO等、幅広い業務をリードした。 同社を退職後、2019年1月Craif株式会社に参画。

カテゴリから探す

キーワードから探す

質問者

最近は自宅で簡単にがんを調べられる検査もいっぱい出てきて、便利な世の中になりましたね。