がん検査

がんの症状

生活習慣とがん

膀胱がんの症状・生存率・検査方法を解説!早期発見で治療の選択肢を広げよう

- 公開日: 8/25/2025

- |

- 最終更新日: 9/12/2025

「血尿が出た」

「排尿時の違和感が続いている」

そんなとき、“膀胱がん”というワードが頭に浮かぶ方も少なくないでしょう。

しかし、膀胱がんは早期で発見すれば、治療成績が良好ながんのひとつです。

そこで本記事では、膀胱がんの症状や生存率、治療法などをわかりやすく解説します。

がんに対する不安を減らしたい方に向けて、自宅で簡単にできるがんリスクチェック「マイシグナル・ライト」もご紹介。

膀胱がんに対して漠然と不安を抱いている方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

膀胱がんの種類と特徴

膀胱がんの90%以上は、膀胱の内側を覆う尿路上皮に発生する「尿路上皮がん」です。

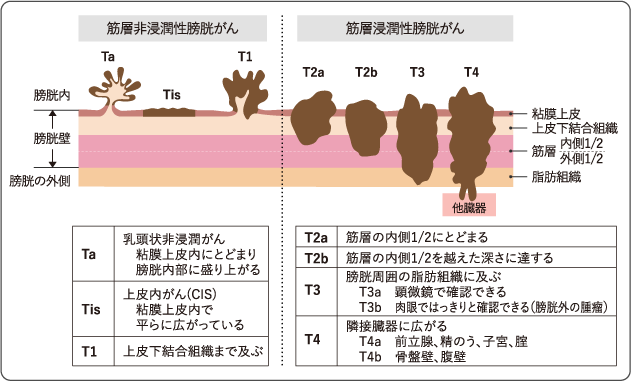

膀胱がんは、筋層への浸潤の有無によって、筋層非浸潤性膀胱がんと筋層浸潤性膀胱がんに分けられます。

引用:国立がん研究センター がん情報サービス 膀胱がん 治療

筋層非浸潤性膀胱がんは膀胱の内壁にとどまっており、転移するリスクは比較的低いです。一方で、筋層浸潤性膀胱がんは膀胱の筋層に浸潤して進行し、周囲のリンパ節や臓器に転移する可能性があります。

尿路上皮がん以外に、扁平上皮がんや腺がん、小細胞がんもまれにみられ、進行の早さや予後が異なる場合があります。

膀胱がんの原因とリスク因子

膀胱がんのリスク因子として、以下の4つがあげられます。

- 性別

- 年齢

- 喫煙

- 化学物質

男性は女性に比べて膀胱がんの発症数が約3倍高く、とくに60歳以上で多くみられます。

喫煙も膀胱がんの重要なリスク因子です。禁煙を始めてから時間が経つほど、禁煙しなかった場合と比べて膀胱がんのリスクが減少することも明らかになっています。

また、化学物質である「ナフチルアミン」「ベンジジン」「アミノビフェニル」などの暴露も、膀胱がんのリスクを高める要因です。これらの物質は、染料や樹脂製品、薬品の製造過程で使用されることが多く、長期間触れることがリスク増加の要因となります。

*国立がん研究センター がん情報サービス 膀胱

*国立がん研究センター がん情報サービス 膀胱がん 予防・検診

膀胱がんのステージ別生存率

膀胱がんのステージ別生存率は、がんの進行具合によって異なります。

進行度別の5年相対生存率は、以下の通りです。

| 進行度 | 5年相対生存率 |

| 限局 | 87.3% |

| 領域 | 38% |

| 遠隔 | 9.5% |

がんが膀胱内にとどまっている場合は、比較的高い生存率が期待できます。

一方で、周辺の組織やリンパ節に広がっていたり、遠隔転移していたりする場合は、5年相対生存率は大きく低下します。

*国立がん研究センター がん情報サービス がん種別統計情報 膀胱

膀胱がんによって現れる2つの症状

膀胱がんの代表的な症状として、「血尿」と「排尿時の違和感」があります。

膀胱がんに不安を抱いている方は、あてはまる症状がないか確認してみてください。

膀胱がんの症状1.痛みを伴わない血尿

膀胱がんの代表的な症状のひとつが、痛みを伴わない血尿です。

血尿は尿中に血液が混じる状態を指し、初期段階では肉眼で確認できない微細な血尿がみられます。進行するにつれて、血尿は目視でも確認できるようになります。

血尿は継続的に出ることもあれば、1回だけ出てその後しばらくみられないケースもあるでしょう。

痛みを伴わないことが多いため、初期段階では気づかずに放置されることも少なくありません。

膀胱がんの症状2.排尿時の違和感

膀胱がんが進行すると、排尿時に違和感があることがあります。

具体的には、以下のような症状が現れることがあります。

- 排尿時の痛み

- 残尿感がある

- 尿意を我慢できなくなる

- 尿が出にくくなる

これらの症状は、膀胱炎・尿路結石・前立腺肥大症・前立腺がんなどの他の疾患でもみられるため、膀胱がんとの鑑別が必要です。

気になる症状が続く場合は早めに医療機関を受診し、適切な検査を受けるようにしましょう。

膀胱がんを疑う際に行う検査

膀胱がんを疑う場合に行う検査は、以下の7つです。

- 尿検査

- 膀胱鏡検査

- 腹部超音波検査

- CT検査

- MRI検査

- TURBT(経尿道的膀胱腫瘍切除術)

- 腫瘍マーカー

それぞれの特徴について解説しているので、参考にしてみてください。

尿検査

尿検査は、膀胱がんの早期発見に欠かせない検査で、主に尿潜血と尿細胞診を調べます。

尿潜血は、尿中に血液が混じっていないかを調べる検査です。目に見える血尿だけでなく、目に見えない微量の血尿も検出できます。

尿細胞診は、尿中にがん細胞が含まれていないか顕微鏡で調べる検査です。がん細胞が見つかれば膀胱がんの可能性が高くなりますが、早期段階では検出できないこともあります。

尿検査は簡便で体への負担も少ないため、膀胱がんが疑われる場合の最初の検査として広く利用されています。

膀胱鏡検査

膀胱鏡検査は、尿道から細長い内視鏡(膀胱鏡)を挿入し、膀胱の内部を直接観察する検査です。腫瘍の有無・数・広がり・形状などを、リアルタイムで詳細に確認できます。

がんが疑われる部位があれば、組織の一部を採取して詳しく調べる病理検査を行うこともあります。

検査は通常外来で行い、局所麻酔を使用するため痛みはほとんどありません。

膀胱鏡検査は診断だけでなく、治療方針を決めるうえでも欠かせない重要な検査です。

腹部超音波検査

腹部超音波検査は、超音波を体にあてて、膀胱やその周囲の臓器を画像化する検査です。

痛みや被ばくがなく、体への負担が非常に少ないという特徴があります。

ただし、腫瘍の場所や大きさによっては見つけられないこともあるため、他の検査と組み合わせて総合的に診断する必要があります。

CT検査

CT検査は、X線を使って体の断面画像を撮影し、膀胱がんの広がりや転移の有無を詳しく調べる検査です。

造影剤を使うことで、尿路全体(腎盂、尿管、膀胱)をみることができます。

とくに膀胱がんが筋層に浸潤している場合は、転移の有無を確認するためにCT検査を用いて全身的な評価を行います。

MRI検査

MRI検査は、強力な磁場を使って体の内部を詳細に画像化する検査です。がんと正常の組織を高い解像度で区別できるため、深達度の評価に用います。

とくに膀胱がんが筋層に広がっている場合、範囲を正確に特定するために使用します。造影剤を使用することで、さらに詳細な情報を得ることが可能です。

TURBT(経尿道的膀胱腫瘍切除術)

TURBTは、膀胱がんの診断と治療を兼ねた内視鏡手術です。尿道から内視鏡を挿入し、電気メスを使って膀胱内の腫瘍を切除します。

切除した組織は病理検査を行い、がんの深さや性質などを詳しく調べます。

TURBTは全身麻酔または腰椎麻酔で行うため、1週間程度の入院が必要です。

腫瘍マーカー

腫瘍マーカー検査は、膀胱がんの診断補助や治療経過の観察に用いられる検査です。

尿中の「NMP22」や「BTA」などの腫瘍マーカーを測定することで、がんの兆候を確認します。

がんが進行するにつれて、腫瘍マーカーの値は上昇しやすいですが、高いからといって必ずしもがんがあるわけではありません。

腫瘍マーカーはあくまで補助的な役割を担っているため、他の検査結果とあわせて総合的に判断する必要があります。

膀胱がんにおけるステージごとの治療の選択肢

膀胱がんの治療方法は、進行度やリスクに応じて決定します。

治療開始前に、TURBT(経尿道的膀胱腫瘍切除術)を用いて病理診断を行い、がんがどの段階にあるかを確認します。

ここでは、膀胱がんの各ステージで適応となる治療の選択肢について解説するので、参考にしてみてください。

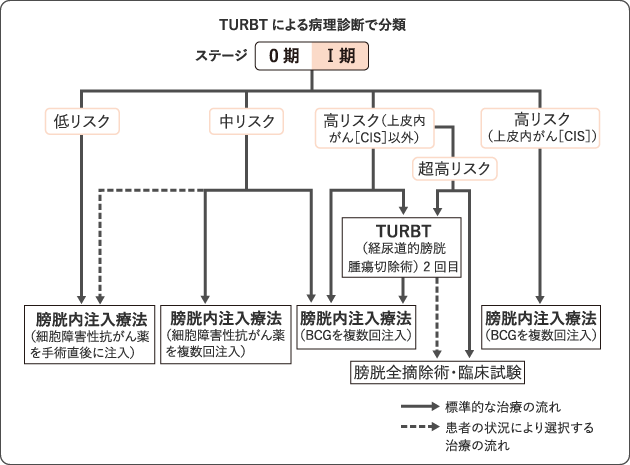

筋層非浸潤性膀胱がん(ステージ0・Ⅰ)

筋層非浸潤性膀胱がんは、がんが膀胱の内側の粘膜や粘膜下層にとどまっており、膀胱の筋層には達していない段階です。

病変部の大きさや深達度、異型度をもとにリスク分類を行い、治療法を選択します。

引用:国立がん研究センター がん情報サービス 膀胱がん 治療

筋層非浸潤性膀胱がんでは、膀胱内に抗がん剤やBCGという免疫療法薬を注入します。膀胱内注入療法の内容や回数、期間はがんのリスクに応じて調整します。

上皮内がん以外の高リスクのがんが見つかった場合、もう一度TURBTを行ってがん細胞を取り除くこともあるでしょう。膀胱内で広範囲な併発がある、BCG療法の効果が得られない、再発を繰り返す場合など、リスクが非常に高い場合は、膀胱を取り除く手術(膀胱全摘除術)を行うケースもあります。

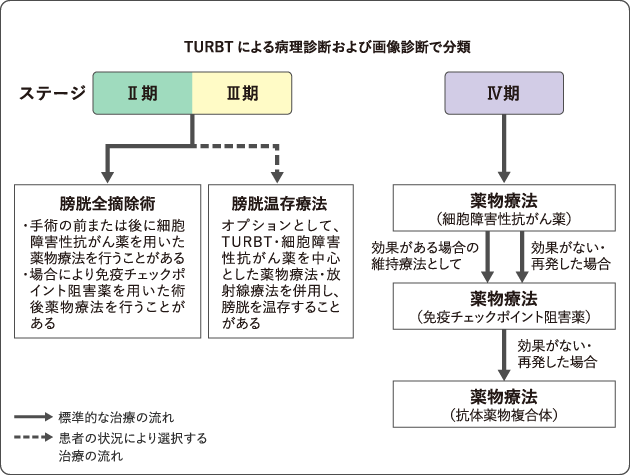

筋層浸潤性膀胱がん(ステージⅡ・Ⅲ・Ⅳ)

引用:国立がん研究センター がん情報サービス 膀胱がん 治療

筋層浸潤性膀胱がんは、がんが膀胱の筋層にまで広がっている状態です。がんが膀胱壁を越えて周囲の組織やリンパ節に浸潤し、転移のリスクが高くなります。

この段階では、筋層浸潤性のがんを完全に切除するために、一般的に膀胱全摘除術が適応となるでしょう。膀胱全摘除術では、膀胱を完全に取り除き、人工膀胱(ストーマ)を作成するか、他の方法で尿路を再建します。

進行度によっては、放射線治療やTURBT、薬物療法を組み合わせて膀胱温存を目指すことも可能です。がんが遠隔転移している場合は、薬物療法を選択することもあります。

膀胱がんの再発率

膀胱がんは、治療後に再発しやすいがんのひとつとして知られています。とくに筋層非浸潤性膀胱がんの場合、治療後5年以内に約半数の患者さんで再発がみられるというデータもあります。

膀胱全摘除術を受けた場合でも、尿路や他の部位に再発するリスクが残るため、長期的な経過観察が欠かせません。

再発リスクはがんの種類や治療方法によって異なりますが、医師の指示に従って定期的な検査を受けるようにしましょう。

*日本癌治療学会 がん診療ガイドライン 膀胱がん Ⅶ.膀胱癌の経過観察

膀胱がんは早期発見が大切

膀胱がんは、初期段階ではほとんど症状が現れないケースも少なくありません。

膀胱がんが進行して膀胱壁の筋層にまで浸潤すると、他の臓器への転移もしやすくなります。しかし、膀胱がんを早期に発見できれば治療の選択肢が広がり、身体への負担も軽減されます。

早期発見のためには、日頃から定期的な検査を受けたり、体調の変化に意識を向けたりすることが大切です。

とくに血尿や排尿時の違和感などの症状を見逃さず、少しでも異変を感じたら早めに医療機関を受診しましょう。

自宅で簡単にがんリスクをチェックするなら「マイシグナル・ライト」

「マイシグナル・ライト」は、がんから漏れ出す代謝物(ジアセチルスペルミン)を測定し、全身のがんリスクをステージ1から検出する検査です。

検査の手順は非常にシンプルで、自宅で尿を採取した後、送付するだけです。食事や運動などの制限や、痛みもないため、ストレスなく検査を受けられます。

「マイシグナル・ライト」の特徴は、全身のがんリスクをまとめて評価できる点です。膀胱がんをはじめ、膵臓がん・大腸がん・乳がん・肺がん・卵巣がんなど、複数のがん種を一度にチェックできます。ただし、がん種の特定はできません。

マイシグナル・ライトは、「がん検診に行く時間がない」「病院に行くほどではないけど、がんになっていないか不安」という方におすすめです。

\早期発見の難しいすい臓がんも対象/

「尿」で10種のがんリスクを判定!

マイシグナル・スキャン

日本のがん死亡数の約8割を占める10種類のがん※を個別にリスク判定します。尿中のマイクロRNAをAI解析技術が評価され、すでに全国2000軒の医療機関でも導入されています。

- ※国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)、ただし造血器腫瘍を除く

膀胱がんに関するよくある質問

膀胱がんに関して、よくいただく質問に回答します。

- 膀胱がんで手術する際の入院期間はどれくらいですか

- 膀胱がんの手術後に後遺症は出ますか

膀胱がんについて正しく理解し、根拠のない不安を解消しましょう。

膀胱がんで手術する際の入院期間はどれくらいですか

膀胱がんの手術に伴う入院期間は、手術の種類や、術後の回復状況によって異なります。

一般的には、経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT)では、1週間程度の入院が必要です。一方で、膀胱全摘除術による大規模な手術では入院期間が長くなりやすく、2~3週間程度が目安となります。

手術後に膀胱内注入療法や放射線治療、薬物療法などの治療を併用する場合は、入院期間が変動する可能性もあります。

膀胱がんの手術後に後遺症は出ますか

膀胱がんの手術後は、種類によって後遺症が出ることがあります。

経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT)では、出血や感染症、術後の一時的な頻尿がみられることがあります。

膀胱全摘除術を行った場合には、出血や腸閉塞、勃起障害が発生することがあり、回復に時間がかかることもあるでしょう。尿路変更手術を受けた場合、人工膀胱(ストーマ)を造設する場合もあります。

手術後の生活や回復について不安がある場合は、事前に担当医としっかり相談し、必要なサポートを受けられるよう準備しておきましょう。

少しでも不安を感じている方へ「病院に行く前にできるリスクチェック」

膀胱がんは、早期発見することで治療の選択肢が広がり、予後の改善が期待できます。

しかし、膀胱がんの初期段階では、症状に気づきにくいケースもあります。血尿や排尿時の違和感などがみられた場合には、すぐに医療機関を受診するようにしましょう。

また、定期的に検診を受けることで、進行する前に膀胱がんを発見できる可能性が高まります。

病院に行く時間が取れない、またはがんがないか不安な方には、自宅で簡単にがんリスクをチェックできる「マイシグナル・ライト」の利用も効果的です。マイシグナル・ライトでは、尿を採取して送るだけで全身のがんリスクを調べられます。

今の自分のリスクを把握して根拠のない不安を減らし、万が一の事態に備えましょう。

\早期発見の難しいすい臓がんも対象/

「尿」で10種のがんリスクを判定!

マイシグナル・スキャン

日本のがん死亡数の約8割を占める10種類のがん※を個別にリスク判定します。尿中のマイクロRNAをAI解析技術が評価され、すでに全国2000軒の医療機関でも導入されています。

- ※国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)、ただし造血器腫瘍を除く

この記事をシェア

この記事の監修者

臨床検査技師 医療ライター

急性期病院で8年間臨床検査技師として勤務。

自身の臨床経験と確かなエビデンスを元に、医療メディアを中心として記事を執筆

カテゴリから探す

キーワードから探す